La France intègre la notion de non-consentement dans la définition du viol et des agressions sexuelles, après un ultime vote du Sénat. Les agressions sexuelles et le viol seront désormais définis dans le Code pénal comme « tout acte sexuel non consenti ». Cette modification législative hautement symbolique est une avancée majeure pour bâtir une culture du consentement.

C’est une évolution majeure du droit français. Le Sénat a définitivement adopté, mercredi 29 octobre, le texte inscrivant explicitement la notion de consentement dans la définition pénale du viol et des agressions sexuelles, par 327 voix pour et 15 abstentions. « Tout acte sexuel non consenti » est désormais juridiquement considéré comme un viol ou une agression sexuelle.

La proposition de loi, déjà largement votée à l’Assemblée nationale le 23 octobre avec 155 voix contre 31 — seuls les élus d’extrême droite s’y étant opposés —, visait à clarifier la loi en plaçant le consentement au cœur de la qualification pénale des violences sexuelles. La France rejoint ainsi les pays ayant déjà modifié leur législation en ce sens, parmi lesquels la Suède, l’Espagne, ou encore la Norvège depuis le printemps 2025.

Dorénavant, le consentement est défini dans le Code pénal comme étant « éclairé, spécifique, préalable et révocable » et ne pouvant « être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime ». Le texte précise également qu’« il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature », une formulation qui maintient les quatre critères utilisés jusqu’ici pour caractériser le viol et les agressions sexuelles. Le non-consentement sera « apprécié » par les juges au regard des « circonstances ». La loi étend en outre la définition du viol en y intégrant explicitement les actes bucco-anaux.

Il faudra assurer la mise en œuvre de la loi

Après avoir mené une longue mission d’information sur ce dossier, « nous avons abouti au constat partagé qu’il y avait un trou dans la raquette et qu’il fallait caractériser l’absence de consentement », a souligné auprès de Franceinfo Véronique Riotton (Ensemble pour la République), présidente de la délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale et co-rapporteure de ce texte au côté de Marie-Charlotte Garin (Écologiste). Près d’un an après le retentissant procès des viols de Mazan, lors duquel la question du consentement de la victime avait pris une place centrale, le droit pénal va donc être clarifié en comportant, noir sur blanc, cette notion déjà omniprésente dans la jurisprudence.

« Aucune peur, aucun silence, aucune vulnérabilité, aucune sidération ne saurait être confondue avec un “oui” ». Véronique Riotton, co-rapporteure du texte

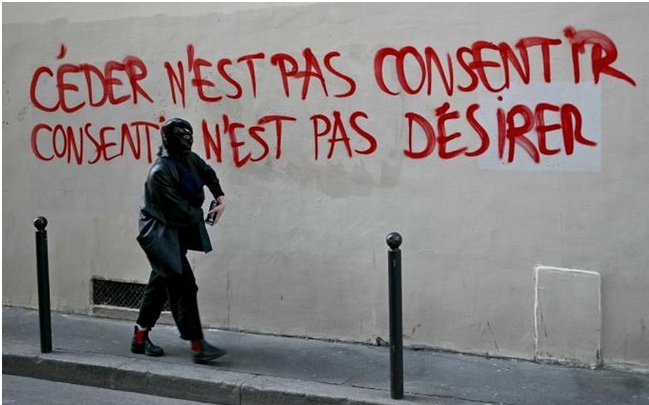

« Cette loi ne fera pas tout, il faudra qu’on s’assure de sa mise en œuvre », prévient néanmoins la députée. « On veut que l’enquête soit réellement orientée vers l’agresseur et sur la façon dont il s’est assuré du consentement », poursuit-elle. Cette évolution législative vise notamment à « outiller la chaîne pénale » et à « s’appuyer sur la fonction expressive de la loi ». « Quand c’est non, c’est non. Quand ça n’est pas non, ça ne veut pas dire que c’est oui. Et quand c’est oui, ce doit être un vrai oui (…) et céder ne sera plus jamais consentir », avait de son côté martelé Marie-Charlotte Garin, lors des ultimes débats à l’Assemblée nationale, le 23 octobre.

Véronique Riotton et Marie-Charlotte Garin plaident pour cette modification du Code pénal depuis 2023. Elles ont été confrontées à d’importantes réticences, y compris auprès de certaines associations féministes. Parmi leurs craintes, le risque d’une inversion de la charge de la preuve qui obligerait les plaignantes à prouver qu’elles ne sont pas consentantes. Mais la grande majorité des élus a été rassurée au fil des travaux parlementaires, notamment lorsqu’un avis du Conseil d’État rendu en mars est venu solidifier juridiquement la modification proposée.

Le président de la République dispose à présent d’un délai de quinze jours pour promulguer la loi. Pendant cette période, le Conseil constitutionnel peut être saisi par 60 députés ou 60 sénateurs. Si la loi est jugée conforme à la Constitution ou qu’il n’y a pas de saisine parlementaire, celle-ci sera publiée au Journal officiel. Elle ne concernera pas les faits commis avant sa promulgation, conformément au principe de non-rétroactivité du droit pénal, inscrit dans la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789. L’article 8 garantit qu’aucun acte ne peut être jugé selon une loi postérieure à sa commission.

altermidi, c’est un média indépendant et décentralisé en régions Sud et Occitanie.

Ces dernières années, nous avons concentré nos efforts sur le développement du magazine papier (13 numéros parus à ce jour). Mais nous savons que l’actualité bouge vite et que vous êtes nombreux à vouloir suivre nos enquêtes plus régulièrement.

Et pour cela, nous avons besoin de vous.

Nous n’avons pas de milliardaire derrière nous (et nous n’en voulons pas), pas de publicité intrusive, pas de mécène influent. Juste vous ! Alors si vous en avez les moyens, faites un don . Vous pouvez nous soutenir par un don ponctuel ou mensuel. Chaque contribution, même modeste, renforce un journalisme indépendant et enraciné.

Si vous le pouvez, choisissez un soutien mensuel. Merci.