Aujourd’hui c’est Gaza qui nous convoque à parler et à agir à la mesure de nos moyens, et force est de constater qu’ils ne sont pas efficaces nos moyens, ceux des citoyens du monde et de leurs représentants, sans parler des dirigeants des États !

Cette semaine l’ONU a officiellement déclaré, vendredi 22 août, la famine à Gaza, la première à toucher le Moyen-Orient, après que ses experts ont averti que 500 000 personnes se trouvaient dans un état « catastrophique ». Cette famine aurait « pu être évitée » sans « l’obstruction systématique d’Israël », dénonce l’organisation. « C’est une famine qui frappe d’abord les plus vulnérables, chacun avec un nom, chacun avec une histoire, qui prive les gens de leur dignité avant de les priver de leur vie, qui oblige un parent à choisir quel enfant nourrir. Qui oblige les gens à risquer leur vie pour chercher de la nourriture. C’est une famine qui nous concerne tous », interpelle Tom Fletcher, le responsable de la coordination des affaires humanitaire des Nations unies. « Tout le monde en est responsable. La famine à Gaza est la famine du monde entier. C’est une famine qui nous interpelle : “Mais qu’avez-vous fait ?”. Cette famine va et doit nous hanter tous. » Un appel qu’il adresse avant tout à Israël, jugé responsable de cette situation, mais aussi au monde entier, accusé d’« indifférence » voire de « complicité ».

Cette semaine l’armée israélienne a commencé à pilonner Gaza ville, le samedi 23 août ; voilà quelques mots qu’écrivait Abu Amir le matin même pour alerter le monde :

« Depuis le cœur de Gaza meurtrie, depuis une ville qui a subi l’indescriptible, j’écris ces mots. Du quartier de Zeitoun, au sud-est de la ville, qui est devenu aujourd’hui un symbole de siège et de destruction, je fais entendre ma voix non pas seulement comme écrivain ou militant, mais comme l’un des fils bien-aimés de Gaza, ce lieu qui s’effondre sous nos yeux… L’opération terrestre continue avec férocité à Zeitoun : les chars et les véhicules militaires se sont engouffrés entre les maisons étroites, tandis que les avions ne quittent pas le ciel et que l’artillerie déverse sans relâche son feu. Les maisons s’écroulent les unes après les autres, les rues autrefois pleines de vie ne sont plus que ruines. Les quartiers qui résonnaient des rires des enfants sont désormais remplis du bruit des explosions et des cris d’agonie…

Des petits robots explosifs pénètrent dans les ruelles

Et ce n’est pas seulement le bombardement : de nouvelles armes de mort sont apparues, comme ces petits robots explosifs qui pénètrent dans les ruelles et explosent, laissant derrière eux un champ de dévastation. Comme si l’objectif n’était pas une confrontation militaire, mais l’anéantissement complet de la vie dans ce quartier. Je suis l’un des fils de Gaza, et j’écris depuis le cœur de la tragédie, pour dire que ce qui se passe à Zeitoun n’est pas une scène passagère, mais un long chapitre de douleur. Ce qui se déroule ici, c’est la perte d’une ville entière et des souvenirs de générations qui ont vécu sur cette terre. »

Deux jours avant c’est un véritable plaidoyer pour ce que devrait être une justice internationale et le droit humanitaire qu’Abu Amir nous envoyait :

« Depuis de longues décennies, et plus particulièrement ces dernières années, les habitants de la bande de Gaza posent une question existentielle qui touche à leur vie, leur dignité et l’avenir de leurs enfants : où se situe le droit international humanitaire lorsque leurs vies sont sacrifiées, que leurs maisons sont menacées et que l’avenir de leurs enfants est assiégé ? Cette interrogation ne découle pas seulement de la douleur vécue par les Palestiniens, mais aussi de leur conscience que le monde a établi, après les deux guerres mondiales, un vaste système juridique international dont l’objectif était de protéger les civils, de dissuader les agresseurs et d’empêcher la répétition des tragédies subies par l’humanité. Pourtant, lorsqu’on observe Gaza, tous ces textes semblent réduits à de simples documents archivés, récités lors de conférences, évoqués dans les forums, mais absents sur le terrain où les vies sont fauchées, les maisons détruites, les moyens de subsistance anéantis.

Le droit international humanitaire, incarné par les quatre Conventions de Genève et leurs protocoles additionnels, a été conçu comme un bouclier destiné à protéger les civils en temps de conflit armé et à préserver la dignité humaine même en période de guerre. Il stipule clairement le principe de distinction entre combattants et civils, interdit les punitions collectives, et impose le respect des hôpitaux, des écoles, des lieux de culte et des centres humanitaires. La réalité à Gaza présente une image diamétralement opposée : attaques répétées contre des familles dans leurs maisons, morts parmi les enfants, les femmes, destruction d’infrastructures civiles, en contradiction flagrante avec ces règles. Gaza est devenue un laboratoire à ciel ouvert testant la volonté réelle de la communauté internationale d’appliquer ses propres lois.

Chaque escalade militaire se transforme en une tragédie humanitaire de grande ampleur qui met en lumière l’incapacité des institutions internationales à stopper l’effusion de sang ou à offrir ne serait-ce qu’une protection temporaire aux civils. Les habitants vivent sous un blocus étouffant depuis plus de 17 ans, limitant l’entrée de nourriture, de médicaments et de carburant, transformant les droits humains les plus élémentaires — boire de l’eau potable, bénéficier d’électricité continue, voyager pour se soigner — en luttes quotidiennes pour survivre. Selon le droit international, ce blocus constitue une forme de punition collective, interdite explicitement par les conventions, car il cible un peuple entier, non pour des actes individuels, mais comme outil de pression politique et militaire.

Un profond sentiment d’abandon

Les rapports internationaux publiés par l’ONU et les organisations mondiales de défense des droits humains ont documenté des dizaines, voire des centaines de cas assimilables à des crimes de guerre. Des bombardements directs de maisons habitées sans avertissement préalable, des attaques contre des écoles accueillant des déplacés, des frappes sur des hôpitaux et des centres de secours au moment même où s’y rassemblaient blessés et malades. On a également dénoncé l’usage disproportionné de la force, en contradiction avec le principe de proportionnalité qui exige que toute opération militaire tienne compte du danger réel et limite au maximum les dommages collatéraux infligés aux civils. À Gaza, ce principe est souvent sacrifié au profit d’une politique de « puissance écrasante », laissant derrière elle des milliers de victimes et des centaines de milliers de déplacés.

Face à ce tableau dramatique, les Palestiniens de Gaza s’interrogent : pourquoi le Conseil de sécurité ne réagit-il pas efficacement ? La réponse est à la fois simple et complexe : le Conseil souffre d’une paralysie chronique due à l’usage du droit de veto par les grandes puissances, empêchant l’adoption de résolutions contraignantes pour protéger les civils ou sanctionner les responsables des violations. Quant à la Cour pénale internationale, créée pour juger les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité, elle est soumise à d’énormes pressions qui l’empêchent d’agir rapidement, surtout lorsqu’il s’agit de dossiers hautement sensibles comme celui de Gaza. La justice internationale se transforme en un terrain où s’affrontent les intérêts politiques des puissances au détriment des principes humanitaires qui avaient présidé à la création de ces institutions.

Plus amer encore que l’absence de justice est le sentiment d’un « deux poids, deux mesures » vécu par les habitants de Gaza. Ils observent la rapidité et la fermeté avec lesquelles le monde agit face à des violations dans d’autres régions, alors que le dossier palestinien reste bloqué depuis des décennies, sans véritable reddition de comptes. Cette hypocrisie ne fait pas seulement perdre confiance dans les institutions internationales, elle nourrit un profond sentiment d’abandon, comme si leurs vies valaient moins que celles d’autres peuples. Une justice appliquée de façon sélective perd tout son sens et se transforme en instrument politique, ce qui pousse les Palestiniens de Gaza à conclure que le droit international est utilisé contre eux plus souvent qu’il ne l’est pour les protéger.

Les habitants de Gaza répètent inlassablement la même question : à quoi sert la loi si elle ne peut arrêter ce carnage ?

La communauté internationale, qu’elle le veuille ou non, a une responsabilité légale et morale envers Gaza. En vertu du droit international, elle est tenue de prendre des mesures concrètes pour protéger les civils et mettre fin aux violations. Elle peut faire pression pour lever le blocus, qui constitue une infraction manifeste aux conventions humanitaires ; elle peut soutenir sérieusement la Cour pénale internationale afin qu’elle ouvre des enquêtes et engage des poursuites contre les responsables des crimes ; elle peut mettre en place une protection internationale sur le terrain via des missions d’observation ou des forces de séparation ; elle peut renforcer l’aide humanitaire sans se laisser entraver par des calculs politiques qui bloquent souvent son acheminement.

La justice à Gaza n’est pas une simple revendication politique : elle est la condition essentielle d’un avenir meilleur. On ne peut parler de paix véritable en l’absence de justice, ni construire un avenir stable pour les habitants de Gaza tant que le droit international n’est appliqué que sur le papier. La justice demeure l’unique espoir des Palestiniens face à la machine de guerre et au blocus, l’espoir qui les pousse à continuer de vivre malgré tout. Si le droit international humanitaire a été établi pour protéger l’homme des horreurs de la guerre, alors Gaza en représente l’épreuve la plus redoutable.

La voix des peuples libres comme boussole

La réponse à la question « qu’en est-il de Gaza ? » ne peut être indéfiniment repoussée. Chaque jour sans justice signifie plus de victimes, plus de souffrances, plus de perte de confiance dans le système international. La justice ne se réalise pas à travers des discours ou des déclarations, mais par une action ferme et une véritable reddition de comptes. La communauté internationale doit comprendre qu’ignorer Gaza ne menace pas seulement la vie de deux millions de personnes vivant sous blocus, mais aussi la crédibilité même du droit international. Car si la justice n’est pas appliquée à Gaza, elle sera fragilisée partout ailleurs.

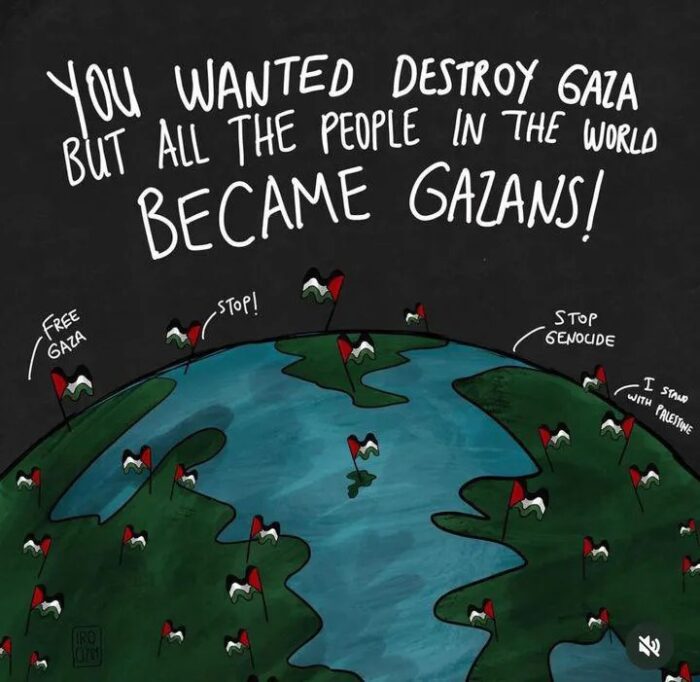

Cependant, après des décennies d’expériences amères avec les institutions internationales et les grandes puissances, les Palestiniens n’attendent plus grand-chose de leurs décisions souvent paralysées par la politique et les intérêts stratégiques. Ils ont compris que la justice internationale, bien qu’inscrite dans les lois, restera lettre morte si les peuples libres ne se mobilisent pas pour l’imposer sur le terrain. Leur véritable pari repose donc sur ces peuples qui s’éveillent et descendent dans les rues pour dénoncer l’injustice, réclamer la levée du blocus et mettre fin à la souffrance de Gaza. Ces voix citoyennes grandissantes portent en elles une force morale susceptible de contraindre les gouvernements à reculer, de briser le mur du silence et de redonner au droit humanitaire une partie de sa légitimité perdue.

Entre le silence des institutions et la défaillance des régimes, la voix des peuples libres reste la boussole sur laquelle s’appuient les Palestiniens dans leur résistance quotidienne. C’est l’espoir qui éclaire leur chemin au milieu des ténèbres. L’histoire leur a appris que la volonté des peuples est plus forte que les alliances politiques, et que le cri de la vérité, même muselé, finit toujours par ébranler les murs de l’injustice et ouvrir les portes de la justice. Du cœur des ruines et du sang versé à Gaza, la question résonne encore une fois à l’adresse du monde entier : quand la justice se réalisera-t-elle ?

Ce texte essentiel résonne avec nos mobilisations semaine après semaine depuis presque deux ans, on le crie, on l’affirme : application du droit international ! Seul notre engagement nous sauvera de l’impuissance et de la nullité de l’absurde…..

Brigitte Challande

altermidi, c’est un média indépendant et décentralisé en régions Sud et Occitanie.

Ces dernières années, nous avons concentré nos efforts sur le développement du magazine papier (13 numéros parus à ce jour). Mais nous savons que l’actualité bouge vite et que vous êtes nombreux à vouloir suivre nos enquêtes plus régulièrement.

Et pour cela, nous avons besoin de vous.

Nous n’avons pas de milliardaire derrière nous (et nous n’en voulons pas), pas de publicité intrusive, pas de mécène influent. Juste vous ! Alors si vous en avez les moyens, faites un don . Vous pouvez nous soutenir par un don ponctuel ou mensuel. Chaque contribution, même modeste, renforce un journalisme indépendant et enraciné.

Si vous le pouvez, choisissez un soutien mensuel. Merci.