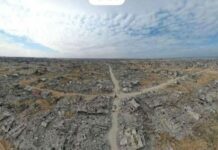

Alors que le cessez-le-feu est mis à mal par les violations répétées de l’armée israélienne, Abu Amir interroge, à travers trois textes publiés cette semaine, une question centrale : à Gaza, quand commencera la reconstruction ?

Gaza discutée à distance sécurisée

Le 23 Décembre il ironise subtilement et politiquement sur le fait que le génocide et son avenir se gère depuis des stations balnéaires de luxe, sur des tables de relaxation.

« À une époque où les tragédies humaines se mesurent au nombre de communiqués publiés à leur sujet plutôt qu’au nombre de leurs victimes, il n’est guère surprenant qu’une rencontre politique « importante » soit annoncée pour la fin décembre. Une rencontre censée aborder l’une des catastrophes les plus sanglantes du XXIᵉ siècle, mais dans un lieu parfaitement adapté à la légèreté du sujet : un complexe touristique de luxe sur les côtes de la Floride. Là-bas, où le sable est doux, la mer bleue et les fauteuils suffisamment confortables pour éviter tout sentiment de culpabilité, Gaza sera discutée à distance sécurisée, une distance soigneusement calculée pour empêcher l’odeur des décombres de pénétrer dans les salles de réunion, et pour que les cris sous les gravats ne troublent ni le café ni l’ambiance des photos souvenirs. Dans ce cadre civilisationnel raffiné, Netanyahou s’assiéra avec le président américain et son administration pour échanger inquiétude profonde, sollicitude sincère et engagement indéfectible, en paroles, bien sûr.

Quant à la réalité, elle restera hors des murs, là où l’accès à Internet est insuffisant pour être diffusé, où le décor ne convient pas pour être exposé. Là, au cœur de cette atmosphère de détente politique, Gaza sera une nouvelle fois reformulée comme un « dossier complexe », expression magique utilisée lorsque l’on souhaite suspendre la conscience morale à un portemanteau analytique. « Dossier complexe » signifie tout simplement : ne posez pas trop de questions, n’attendez pas de résultats, et ne réclamez aucun engagement moral réel. La complexité, comme chacun le sait, est une excuse élégante à l’impuissance, une couverture respectable pour la complicité. Les États-Unis, parrains éternels d’un processus qui n’aboutit jamais, ont annoncé avec un enthousiasme soigneusement dosé que l’objectif est désormais de passer à la « deuxième phase ». Une phase qui suggère un mouvement vers l’avant, mais qui, en réalité, ressemble fort à un piétinement sur place avec un changement d’enseigne. Une phase présentée comme une évolution logique, alors qu’elle n’est guère plus qu’un vide emballé dans un nouveau langage administratif adapté aux conférences de presse…

À ce tableau s’ajoute la proposition d’une présence internationale « certaine », un terme d’une précision remarquable dans son ambiguïté. La communauté internationale, lorsqu’il est question de Gaza, excelle dans la production de qualificatifs flexibles qui lui permettent d’être présente dans le langage, absente dans l’action, rassurée par le fait que personne ne la tiendra responsable de cet équilibre subtil entre discours et inaction. Israël, pour sa part, n’a pas perdu de temps en politesses et est entrée dans le débat armée d’un dictionnaire réduit à un seul mot : « sécurité ». Un mot utilisé ici non pas comme un droit réciproque, mais comme un privilège exclusif, accordé à une seule partie, tandis que l’autre est sommée d’en payer le prix. Israël ne rejette pas la deuxième phase en principe, mais veille, avec un professionnalisme sécuritaire exemplaire, à la vider de tout contenu susceptible de la déranger….

L’absurdité atteint son paroxysme lorsqu’il est affirmé, avec le plus grand sérieux, que le passage à la deuxième phase est conditionné à des garanties empêchant la répétition du 7 octobre. Comme si cet événement était tombé du ciel, sans histoire, sans contexte, sans occupation. Comme si Gaza, assiégée, dépourvue de souveraineté, sans armée, sans aéroport ni port, était tenue de promettre une bonne conduite, de fournir un certificat de moralité dans un monde qui ne reconnaît même pas son existence……C’est ici qu’apparaît la contradiction que le discours international évite avec une habileté professionnelle : qui garantira la sécurité de Gaza ? Qui garantira que les « garanties sécuritaires » ne se transformeront pas en permis illimité de bombardement ? Qui garantira que la première phase ne sera pas reproduite chaque fois qu’Israël aura besoin de « restaurer la dissuasion » ou de tester l’efficacité d’une nouvelle arme ?…. Ainsi, nous parvenons à une conclusion froide mais précise : il ne s’agit plus de résoudre un conflit, mais de le gérer. Il ne s’agit plus de rechercher la paix, mais d’organiser la violence. Il ne s’agit plus de réclamer la justice, mais d’améliorer les conditions de l’injustice et de la rendre plus commercialisable. »

« Quand le moment viendra »

Dans un texte publié le 25 décembre, Abu Amir s’appuie sur les déclarations du ministre israélien de la défense pour proposer un guide sarcastique de gestion du danger.

« À un moment qui semblait en apparence anodin, le ministre de la Défense, Israël Katz, a dit il y a quelques jours une phrase courte et feutrée. « Quand le moment viendra nous établirons des noyaux de colonisation dans le nord de la bande de Gaza» Une phrase qui n’élève pas la voix, ne frappe pas la table et n’agite pas une carte, mais qui fait quelque chose de bien plus dangereux : elle laisse la porte ouverte et demande à tout le monde de s’habituer au fait qu’elle le soit, ni fermée ni brisée, simplement entrouverte juste assez pour qu’un projet entier s’y infiltre en rampant. Cette déclaration n’annonce pas une décision, ne la nie pas, et ne s’engage sur rien, sinon sur le fait de ne s’engager à rien. Et c’est là que commence le véritable sujet. Car nous n’avons pas affaire à une politique claire, mais à une gestion psychologique du temps, à un langage conçu pour accomplir le sale boulot sans se salir. « Quand le moment viendra » n’est ni une promesse ni une menace, mais une vaste zone grise, utilisable à toutes fins. Une phrase écrite au crayon dans la marge de l’histoire, en attendant d’être réécrite à l’encre plus tard. Cette souplesse est l’essence même de sa dangerosité : elle permet à son auteur d’apparaître sage aujourd’hui, déterminé demain, et hésitant quand il le faut, sans être accusé de mensonge ou de recul. Comme si la décision était un être vivant que l’on place en incubateur politique jusqu’à ce qu’il grandisse loin des projecteurs. Parce que la politique aime les masques, le mot « colonies », lourd et chargé, qui éveille les sensibilités et tire les diplomates de leur torpeur, n’a pas été utilisé. Il a été remplacé par « noyaux », un mot petit, doux, presque scientifique, qui suggère des débuts innocents, comme si nous étions face à une expérience de laboratoire et non à une transformation démographique. Le « noyau » est une ruse linguistique. Il dit au monde : n’ayez pas peur, ce n’est qu’un test. Il dit à l’opinion israélienne : ne vous inquiétez pas, ce n’est qu’un commencement. Et il dit à la terre elle-même : prépare-toi, la prolifération arrive. Un noyau n’est jamais planté pour rester un noyau, mais pour grandir. Et cela, le langage le sait bien avant la géographie….

Pour l’intérieur israélien, c’est un rappel feutré que le projet n’a pas été annulé, ni oublié, ni enterré sous les décombres de la guerre…. C’est une promesse sans date, un signal sans engagement, un morceau de sucre donné aux courants avides de colonisation pour les maintenir calmes, sans contraindre l’institution sécuritaire à agir prématurément. Comme si la phrase leur disait : le projet est vivant, il est simplement reporté pour un temps.

Pour l’extérieur international, la déclaration est rédigée dans une langue rassurante jusqu’à la froideur : pas de décision finale, pas de mesure officielle, pas de document juridique, seulement un « langage du futur ». Quelque chose qui ne mérite ni communiqué de condamnation, ni réunion d’urgence, ni pression réelle. Le monde aime les phrases insaisissables, parce qu’elles ne l’obligent à prendre aucune position. Ainsi, le projet le plus dangereux se transforme en « hypothèse linguistique », que l’on peut contourner dans les communiqués, repousser dans les réunions, ou faire semblant de ne pas entendre.

Quant au troisième message, c’est le plus lourd, le plus cruel. Il est adressé aux habitants du nord de Gaza, et aux Palestiniens en général. Il dit simplement : cette terre n’est pas temporaire, ni une étape passagère, ni un simple théâtre d’opérations. C’est un espace susceptible d’être redéfini. Même si rien ne se produit maintenant, il suffit que la phrase soit prononcée. Car la phrase, à elle seule, suffit à semer le doute. Et le doute suffit à tuer la stabilité. Ici, nul besoin de bulldozer ni de colon : il suffit de laisser l’éventualité suspendue au-dessus des têtes. L’ironie noire, c’est que tout cela se déroule sous la bannière de « l’attente » : attendre le moment, attendre les conditions, attendre l’instant opportun. Chaque ballon d’essai lancé dans l’air n’est qu’une question cachée : quelqu’un a-t-il crié ? Quelqu’un a-t-il protesté ? Quelqu’un s’est-il lassé de protester ? Et s’il ne se passe rien, ce n’est pas du silence, mais un consentement différé…. Ici, on ne tue pas les corps, mais l’espoir. Et l’espoir est la dernière chose que possède celui qui est sorti vivant de la mort. Lorsqu’on lui dit que la terre sur laquelle il se tient pourrait être un « noyau » pour autre chose, le message arrive avec une froideur mortelle : tu peux survivre aujourd’hui, mais ne t’attache pas à demain. Car demain est reporté… jusqu’à ce que le moment vienne. »

A propos du désarmement du Hamas

Dans un texte publié le 26 décembre, Abu Amir décrypte la manière dont le « désarmement » glisse d’une solution proclamée à un levier politique de blocage, organisant l’impasse au détriment de la reconstruction.

« Chaque fois que la question du « désarmement du Hamas » est remise sur la table dans le discours israélien, elle est présentée comme l’entrée naturelle pour mettre fin à la guerre et ouvrir la voie à une solution politique à Gaza. La formule paraît, en apparence, logique et simple : pas de stabilité sécuritaire sans désarmement, pas de reconstruction sans une autorité unique, et pas d’avenir politique en présence d’une force armée qui échappe au contrôle….

Au lieu de rechercher une solution radicale, il semble qu’il existe une orientation vers la gestion de la crise sur le long terme et le report de toute transition politique réelle, en posant des conditions dont les auteurs savent à l’avance qu’elles sont irréalisables… En apparence, ce sont des conditions pour mettre fin à la guerre, mais en réalité, ce sont des outils qui maintiennent la situation en suspens : ni guerre arrêtée, ni paix engagée, ni retrait effectif, ni reconstruction globale lancée…..Ce qui est rapporté de la position publique israélienne peut être résumé clairement

Israël reconnaît d’abord qu’il n’existe aucune force internationale capable de désarmer le Hamas par la force, ni militairement ni politiquement. …. Dans le même temps, Israël conditionne son retrait de la « ligne jaune » — c’est-à-dire la ligne de contrôle sur le terrain — à un désarmement effectif. C’est ici qu’apparaît la contradiction fondamentale : la reconnaissance de l’impossibilité de l’exécution, combinée au fait de lier toute étape ultérieure à la réalisation de cette même exécution. Le résultat est une logique de suspension permanente, et non une logique de passage d’une phase à une autre. À cela s’ajoute la notion de « force de stabilisation » comme solution théorique pour l’après-guerre. Mais le discours lui-même affirme que cette force ne peut fonctionner sans désarmement. Ainsi, l’idée se transforme d’un projet sécuritaire et politique potentiellement applicable en un simple habillage linguistique servant à repousser la solution. Lorsqu’on conditionne l’existence de cette force à un critère irréalisable, elle devient un prétexte pour justifier l’immobilisme plutôt qu’un véritable plan…

Malgré cela, le désarmement est érigé en condition préalable à tout retrait, toute stabilisation et toute reconstruction. La condition se transforme en un outil de blocage manifeste : une condition utilisée pour empêcher la transition, non pour la faciliter. Le plus dangereux dans cette approche ne réside pas seulement dans le gel de la solution politique, mais dans les alternatives qui se préparent en silence.

Rapportée, une phrase révèle un tournant stratégique d’une extrême gravité « le début de la reconstruction uniquement dans les zones placées sous contrôle israélien ». Il ne s’agit pas d’un détail technique, mais d’une redéfinition complète du sens même de la reconstruction. Ici, la reconstruction n’est plus liée au besoin humanitaire ni à l’ampleur des destructions, mais à la géographie et au contrôle. Elle passe ainsi d’un droit collectif à un instrument politique, et d’un acte visant à redonner vie à un moyen de gestion des populations et de l’espace.

Cette approche ouvre la voie à une division de facto du territoire : des zones auxquelles la vie est permise parce qu’elles sont sous contrôle, et d’autres laissées dans un état de vide permanent parce qu’elles se trouvent en dehors de ce périmètre. Avec le temps, la « ligne jaune » se transforme d’une ligne militaire temporaire en une frontière politique et économique non déclarée. Dans cette configuration, nul besoin d’une proclamation officielle de la partition. Il suffit que les projets de reconstruction commencent ici et non là-bas, que les opportunités d’emploi s’ouvrent dans certaines zones, et que les ressources et services soient gérés selon la logique du contrôle sur le terrain. À mesure que ces petites étapes s’accumulent, une nouvelle carte de souveraineté se dessine sur le sol…. Ainsi, ce qui est proposé aujourd’hui ne peut être qualifié ni de plan de paix, ni même de plan d’urgence, mais plutôt de gestion méthodique de l’impasse.

Le « désarmement » fonctionne ici comme un prétexte pour reporter les échéances politiques, transformer la reconstruction en outil de contrôle et redessiner la géographie sans l’annoncer. Ce processus n’a pas besoin de réussir politiquement au grand jour pour réussir dans les faits. Il réussit par le silence, la gradualité, le temps et l’accoutumance à une réalité incomplète présentée comme la seule réalité possible… »

Où commence la reconstruction ?

Brigitte Challande

![]() Cette semaine à Gaza. Tous les lundis, retrouvez la rubrique de Brigitte Challande : Cette semaine à Gaza, à partir du témoignage de notre correspondant sur place Abu Amir.

Cette semaine à Gaza. Tous les lundis, retrouvez la rubrique de Brigitte Challande : Cette semaine à Gaza, à partir du témoignage de notre correspondant sur place Abu Amir.