La Venise du Languedoc, appelée aussi « L’Île Singulière », est connue pour ses lieux emblématiques entre mer, étang et canaux, de la Pointe Courte au Mont Saint-Clair. Son identité, sa culture locale, ses créations populaires continuent de surprendre et de poser quelques questions « singulières » ! Une balade estivale à Sète à suivre cet été avec altermidi au fil de nos articles.

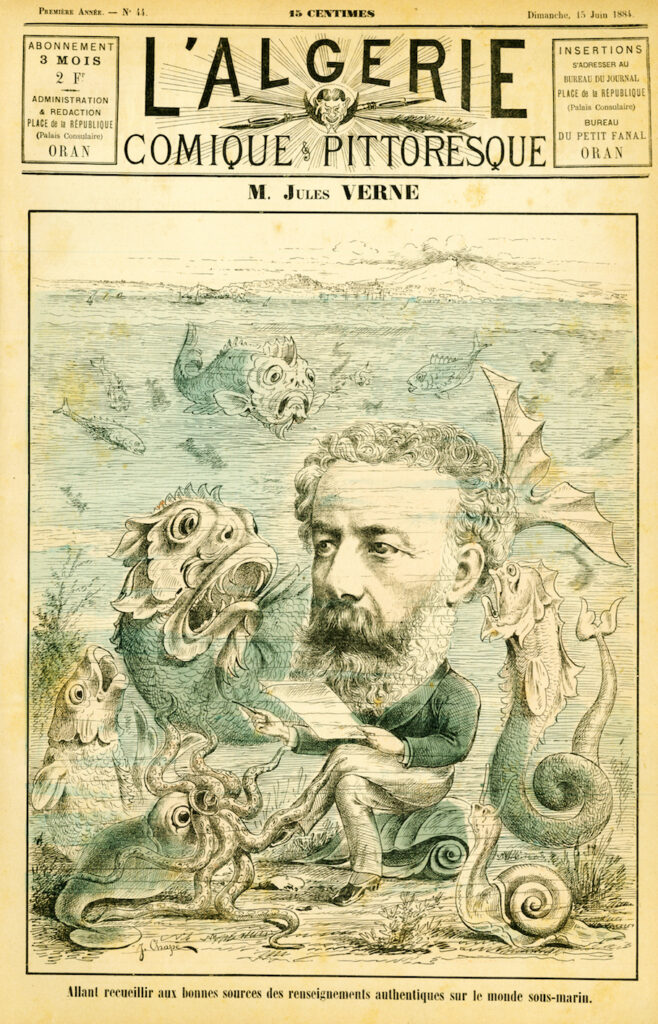

Le roman oublié de Jules Verne Clovis Dardentor commence à “Cette”1, ville que le héros Marcel décrit avec enthousiasme. Début d’un voyage déjanté vers une Algérie coloniale.

« Encore un Sétois ! », dirait-on en pensant au tube emblématique du compositeur Jean-Louis Zardoni, où Antoine le Sétois ne rencontre à Paris que des… Sétois. L’écrivain Jules Verne mérite bien d’en faire partie puisqu’il a situé à Sète le début de son roman Clovis Dardentor, publié en 1896 chez Hetzel, ouvrage couronné par l’Académie Française et vite oublié. Une odyssée de plus, dans le genre des Voyages extraordinaires, une œuvre difficile à classer.

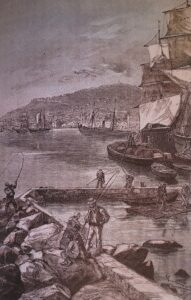

Tout commence au port, par un embarquement. Lisons le début. Deux amis arrivent de Paris en gare de Sète pour rejoindre Oran par bateau et s’engager aux Chasseurs d’Afrique. En attendant le paquebot, c’est de la ville que l’on cause.

Présentation par le héros Marcel Lornans : « Cette est une ville curieuse, bien qu’elle ne soit pas de haute antiquité, puisqu’elle est postérieure à la création de son port, ce terminus du canal du Languedoc, dû à Louis XIV… » Réplique de son copain Jean Taconnat : « Et c’est peut-être ce que Louis XIV a fait de plus utile pendant toute la durée de son règne ! Sans doute, le grand roi prévoyait que nous viendrions nous y embarquer aujourd’hui, 27 avril 1885… » L’échange se poursuit, envisageant une visite de Cette, « ses bassins, ses canaux, sa gare maritime, ses douze kilomètres de quais, sa promenade arrosée par les eaux limpides d’un aqueduc ».

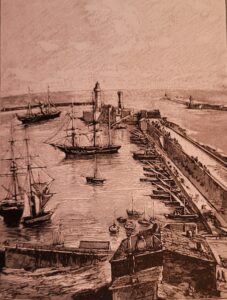

Vues diverses sur le port de commerce et sur le Saint-Clair

Une Venise… que le sceptique veut réduire à « un petit Marseille » ? Marcel lui tient tête : « – Comme tu dis, mon cher Jean, la rivale de la superbe cité provençale, après elle, le premier port franc de la Méditerranée, qui exporte des vins, des sels, des eaux-de-vie, des huiles, des produits chimiques… » Et il rajoute ; « – Et aussi des peaux brutes, des laines de La Plata, des farines, des fruits, des morues, des merrains2, des métaux… » Et encore : « – Deux cent soixante-treize mille tonnes à l’entrée et deux cent trente-cinq mille à la sortie, sans parler de ses ateliers de salaison pour les anchois et les sardines, de ses salines qui produisent annuellement de douze à quatorze mille tonnes, de sa tonnellerie si importante qu’elle occupe deux mille ouvriers et fabrique deux cent mille futailles… »

Ouf ! Tout est dit et Marcel s’est chargé de donner toutes les caractéristiques de Sète avant d’aller embarquer sur L’Argèlès, navire de dimensions assez modestes — de 800 à 900 tonneaux. Ils n’auront pas le temps de visiter le site, et Jules Verne s’autorise alors à ajouter un commentaire de narrateur : « Il eût fallu se rendre à l’étang de Thau, près du grau à l’issue duquel elle est bâtie, gravir la montagne calcaire, isolée entre l’étang et la mer, ce Pilier de Saint-Clair au flanc duquel la ville est disposée en amphithéâtre, et que des plantations de pins reboiseront dans un prochain avenir. » Il semble carrément séduit : « Ne mérite-t-elle pas d’arrêter le touriste, pendant quelques jours, cette capitale maritime sud-occidentale, qui communique avec l’océan par le canal du midi, avec l’intérieur par le canal de Beaucaire, et que deux lignes de chemin de fer, l’une par Bordeaux, l’autre par le centre, raccordent au cœur de la France. » Avec tous ces atouts, elle était alors largement en tête de la Région Occitanie.

Inventer un nouveau tourisme colonial ?

Jules Verne évoque donc « le touriste ». Si les deux jeunes compères, devenus orphelins rêvant d’être adoptés, envisagent d’intégrer le régiment de Chasseurs pour réussir leur projet de vie, ils rejoignent sur le paquebot des touristes, le couple Désirandelle (!) et leur benêt de fils Agathocle qu’on emmène épouser une charmante Louise à Oran. Le fameux Clovis Dardentor, 40 ans, ancien industriel de Perpignan, les accompagne.

Peu de romans de Jules Verne évoquent l’Afrique du Nord : Hector Servadac, L’Île Mystérieuse, Mathias Sandorf. Les publications de la fin du XIXe siècle favorisent davantage des évocations réalistes et les sujets liés à des actualités, révoltes et guerres, donc très logiquement les voyages concernent l’empire colonial français, sa domination et les transformations opérées sur les lieux occupés. Il s’agit toujours d’un voyage.

Dans Clovis Dardentor, la traversée occupe pourtant une place importante, comme une description d’un mode de vie particulier, et le voyage de 14 jours en Algérie se déclare clairement différent des circuits proposés par les guides, dont les « Joanne » sont la référence. On visite Oran, puis c’est le voyage en train vers Mascara, Saïda, Tlemcen, Sidi-Bel-Abbès puis Daya, ainsi que Saint-Denis-du-Sig et ses infrastructures françaises. L’Algérie a la possibilité d’accueillir tous les projets, agricoles, commerciaux, militaires et est dénommée dans le roman « l’autre France ». L’histoire coloniale n’est pas abordée, mais la présence française est mise en valeur.

Au-delà des péripéties et coups de théâtre fantasques, de l’aventure partagée par des personnages, tous caricaturés — Quel héros ce Dardentor qui n’a jamais tort ! —, c’est un nouveau tourisme qui est décrit. Il offre plus de possibilités et concerne une société plus bourgeoise qu’aristocratique, mais fortunée, soucieuse d’organiser ses circuits (avec ses manuels de voyage…), préférant partir de Sète que de Marseille, où les compagnies maritimes possèdent de plus gros bateaux, plus chers. Les agences et leurs offres sont critiquées, Lubin, Cook et d’autres… Il est aussi intéressant de voir à travers ce roman comment, en cette fin de XIXe siècle, la domination coloniale conditionne la découverte d’un pays, l’approche d’une culture différente.

Jules Verne, au sel des mots

Le récit est plein de surprises, de rebondissements. « C’est à se retrousser la rate », commente Dardentor. Adoptions, mariage. Du « périchonisme »3, c’est Jules Verne qui le dit, lui qui avait écrit la pièce oubliée, à l’origine du roman. En auteur de théâtre, il termine ainsi son volume : « Mais, dira-t-on, cela finit comme un vaudeville… Eh bien ! qu’est-ce ce récit, sinon un vaudeville sans couplets, et avec le dénouement obligatoire du mariage à l’instant où le rideau baisse ?.. »

Sans retenue, comme d’habitude, Jules Verne s’est amusé avec les noms propres, comme il l’avait fait pour Servadac, inversion de « cadavres ». Il y a de l’« or » dans Dardentor, Lornans et bien sûr Oran. Quant à décrypter un sens caché de Dardentor dans les « rejetons ardents » d’une dynastie mérovingienne4, ou trouver même des allusions au « dard », au « vit », laissons cette quête aux spécialistes des cryptogrammes, désireux de révéler des sens cachés. Le fait que le capitaine de L’Argèlès se nomme Bugarach, nom du lieu mythique culte et occulte de Rennes-le-Château dans les Corbières, là où justement la famille Saint Clair rappelle le Mont Saint-Clair de Sète, a laissé plus d’un lecteur perplexe. Sans oublier les « vastes salines », la chapelle de la Salette, chères au héros « Mar-SEL » et à l’amoureuse Louise « ELiSsane ». Un grain de sel relève le goût sur l’Île Singulière. On peut se moquer, c’est prévu par Jules Verne. « C’est mai un Sétois ! » (C’est plutôt un Sétois !).

Michèle Fizaine

Et si Jules Verne avait raison ?

Un sondage Elabe ayant pour thème « Les destinations touristiques idéales des Français » a été publié le 6 juillet par La Tribune Dimanche5. Sète est classée 20e sur 100, la Région Occitanie ne comptant que quatre communes dans la première moitié, Collioure est 16e, Argelès 21e et Carcassonne 42e. Marseille n’est que 29e et Montpellier 63e. « Ne mérite-t-elle pas d’arrêter le touriste, pendant quelques jours ? », disait de “Cette” l’auteur de Clovis Dardentor.

Photo 1. Première page de Clovis Dardentor, on se prépare à l’embarquement. Illustration de Léon Benett. Crédit Photo altermidi M.F.

altermidi, c’est un média indépendant et décentralisé en régions Sud et Occitanie.

Ces dernières années, nous avons concentré nos efforts sur le développement du magazine papier (13 numéros parus à ce jour). Mais nous savons que l’actualité bouge vite et que vous êtes nombreux à vouloir suivre nos enquêtes plus régulièrement.

Et pour cela, nous avons besoin de vous.

Nous n’avons pas de milliardaire derrière nous (et nous n’en voulons pas), pas de publicité intrusive, pas de mécène influent. Juste vous ! Alors si vous en avez les moyens, faites un don . Vous pouvez nous soutenir par un don ponctuel ou mensuel. Chaque contribution, même modeste, renforce un journalisme indépendant et enraciné.

Si vous le pouvez, choisissez un soutien mensuel. Merci.

Notes:

- ancienne graphie du nom de la ville de Sète.

- Bois de chêne, destiné notamment à la tonnellerie.

- Néologisme faisant référence à Le voyage de Monsieur Perrichon, comédie d’Eugène Labiche et Édouard Martin.

- Clovis évoque le plus célèbre des rois mérovingiens dont les descendants hypothétiques portaient précisément le titre de Rejetons Ardents.

- La Tribune Dimanche, anciennement Le Journal du Dimanche.