La Venise du Languedoc, appelée aussi « L’Île Singulière », est connue pour ses lieux emblématiques entre mer, étang et canaux, de la Pointe Courte au Mont Saint-Clair. Son identité, sa culture locale, ses créations populaires continuent de surprendre et de poser quelques questions « singulières » ! Une balade estivale à Sète à suivre cet été avec altermidi au fil de nos articles.

Les fêtes estivales sont l’occasion de bien des dégustations autour des spécialités culinaires locales, et sur les quais les restaurants affichent toujours rouille et bourride, macaronade ou encornets farcis. Mais la cuisine sétoise a ses vedettes, ses créations autochtones et historiques.

Il y a eu ces temps derniers nombre d’événements gastronomiques au calendrier. Au printemps l’oursinade a réuni 7 000 personnes et 5 000 douzaines d’oursins, puis il y a eu en juin les Fêtes de la gastronomie sétoise, une soirée brasucade du Rotary consacrée aux moules, le championnat du monde de la macaronade (le secret de sa viande roulée en « brageoles »…), et la célébration des huîtres « Ostrea Fiesta » au Barrou en juillet. Tout récemment le concours « Total Musclum » a remis sur le feu les brasucades à Frontignan. Il y a pas mal à découvrir dans le monde ostréicole… Par exemple, le piste de moule, c’est une recette qui connaît plusieurs versions, et la pistade qui valorise les pistes, ces petits calamars en forme de losange, est un véritable caviar d’accompagnement ou d’apéro’, typiquement sétois.

Le céphalopode se met à table

Ce n’était qu’une entrée en cuisine… La reine de Sète, c’est la tielle : « C’est comme ça qu’on l’appelle », chante Jean-Louis Zardoni, qui a consacré au « gâteau de la mer » un titre de son album De la baraquette au cabanon, où il évoque l’histoire de cette tradition venue d’Italie. Lors de l’occupation de Gaète (Italie) par les Espagnols, les pêcheurs de Borgo (Corse) ont inventé une sorte de pizza sur « teglia » avec un dessus en pâte à pain (du latin tegilium ?…), une tourte contenant du poulpe découpé en petits morceaux et cuisiné en sauce tomate. N’oublions pas que le « pouffre » est le symbole de Sète, et sa statue, un bronze du sculpteur Pierre Nocca, déploie ses tentacules sur la place de la mairie.

La tielle est donc née au sein de la communauté italienne installée au Quartier Haut de Sète. Adrienne et Bruno Virducci la commercialisent dès 1937, avec l’aide du boulanger Lubrano, et c’est le beau-fils « Mimi » Cianni qui en installe le four. Le fils Achille Virducci démarre le commerce, et les deux filles épousent l’une un Cianni et l’autre un Dassé, ce qui explique qu’à l’heure actuelle les principales marques de tielle sétoise sont Virducci, Cianni et Dassé. La recette d’origine napolitaine accepte certaines nuances dans ses assaisonnements — vin blanc ou muscat… — et garde quelques secrets de cuisine. Elle a même fait l’objet l’an dernier d’une étude scientifique publiée dans la revue « Science Direct ».

Créez des tielles et révisez vos brandades !

Actuellement de nouvelles fabriques de tielles se sont ouvertes à Sète, soucieuses de développer cette tradition, et aussi d’inventer des recettes. Ainsi Cédric Annarumo rend hommage à sa grand-mère, originaire de Cetara, près de Gaète, et il reprend sa recette de tielle, en y ajoutant de la mozzarella… Il donne le prénom de son aïeule à une « Giulietta », une tarte aux tomates, aubergines et parmesan, nouveauté qui commence à être célèbre ! On peut aussi découvrir ses chaussons aux moules…

Si la bouillabaisse est marseillaise, la brandade n’est pas exclusivement nîmoise ou alésienne. Car « brandar » signifie « remuer, touiller », et il fut un temps où la brandade était touillée sétoise. Tout cela parce que le Salin de Villeroy était plus grand que celui d’Aigues-Mortes, et que le trafic morue/sel était au top sur Sète grâce aux frères Comoret qui en 1842 négociaient avec Fécamp1. En 1850 les archives de Sète mentionnent 200 000 tonnes de morue ! Les Sétois possédaient alors un quart de la flotte. Hélas, le train a permis de privilégier Bordeaux dans ce commerce, donc ce fut la fin de la brandade pour Sète en 1890.

Mais la société Azaïs-Polito a repris nombre de traditions depuis 1963, notamment une brandade à la truffe d’été, primée en 2018. C’est l’occasion de rappeler que lors de la famine de 1709, la veille de Noël, un 23 décembre exactement, la morue fut généreusement distribuée à la population par un capitaine de navire génois, et que depuis les Sétois mangeaient cette traditionnelle brandade de morue la veille de Noël… Plusieurs autres innovations culinaires ont été aussi récompensées, notamment des recettes de poulpe de roc : le petit repas « Le Pouffre en colère » vient d’ajouter sa pointe d’humour et de piment, en remportant en juin une médaille d’or du Concours Hérault Gourmand.

La zézette c’est tout Sète, et le Frescati, c’est d’ici !

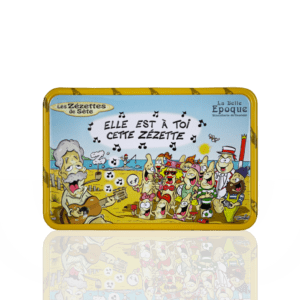

Navette, longuet… ce genre de biscuit existe depuis des siècles, mais la « zézette de Sète » est assez récente. C’est Gaston Bentata, né à Oran en Algérie, qui a repris une recette de sa mère, et a fondé une biscuiterie artisanale « La Belle Époque » en 1997 avec sa femme Aline. Créée dans les années 50, la zézette était devenue connue à Frontignan en 1978. Elle avait pour rivale la navette de la Biscuiterie Pouget. Son secret est d’avoir remplacé dans la recette le vin blanc par du rosé de Vendargues, qui donne une légère touche pastel au dessus croustillant. Ce sont des milliers de zézettes qui sont cuites chaque jour ! Quant au nom du biscuit, c’est celui qui rime le mieux avec Sète, préféré à bistouquette ou quéquette… Pour grignoter avec le café, on trouve maintenant quelques « Pierres blanches », craquantes évocations pralinées de la pinède perchée dans les hauteurs de Sète.

Les oreillettes restent encore une spécialité très appréciée, on ne s’en lasse pas, mais la vraie vedette « singulière » reste le « Frescati ». La légende nous dit que ce gâteau est né à Paris sous Napoléon III, et cette création de la grande tradition pâtissière française aurait été introduite à Sète vers 1890 par le pâtissier Amédée Fourniol. De quoi séduire la belle société sétoise, négociants et commerçants, et c’était l’invité des fêtes familiales, incontournable notamment pour célébrer le 25 août la fête de la ville : la Saint-Louis. En fait, le premier « Frescati » aurait été créé sous le Premier Empire, son nom venant d’un glacier napolitain, puis la Restauration l’aurait fait quelque peu oublier.

Sur un disque de pâte sablée-sucrée est installé un biscuit aux raisins blonds au rhum, couvert d’une belle épaisseur de meringue italienne. Amédée Fourniol a eu l’idée d’ajouter un glaçage au café qui lui donne un bel aspect luisant et mordoré. Pendant 40 ans Michèle et David Aprile ont conservé cette tradition, et la transmettent maintenant à Alice et Swan Thonnat : le Frescati, c’est toujours rue Honoré Euzet !

À la santé d’un féminin singulier !

On termine la dégustation avec un verre de muscat… de Frontignan. Auparavant, le Noilly Prat de Maraussan — juste en face de Sète au bord de l’étang de Thau — a bien accompagné les coquillages, tout comme son voisin le blanc Picpoul de Pinet. Prochain rendez-vous au quai de Bosc, pour découvrir un autre trésor sétois, moins connu : les bières artisanales de la brasserie « La Singulière », la bien nommée. Vous préférez La Saint-Louis ou La Saint-Clair ? La Barque Noire, La Roussette ou La Blaonche ? Gingembre, orange, myrtille, caramel, café, miel, mangue… des saveurs explosives ou champêtres. La Passionata est décrite comme « la bière de l’éternel estivant ». On se sent tous concernés.

Michèle Fizaine

Photo 1. La tielle, venue d’Italie, est devenue la spécialité gastronomique de Sète, toujours habitée par le poulpe ! Crédit Photo JD OT Sète

altermidi, c’est un média indépendant et décentralisé en régions Sud et Occitanie.

Ces dernières années, nous avons concentré nos efforts sur le développement du magazine papier (13 numéros parus à ce jour). Mais nous savons que l’actualité bouge vite et que vous êtes nombreux à vouloir suivre nos enquêtes plus régulièrement.

Et pour cela, nous avons besoin de vous.

Nous n’avons pas de milliardaire derrière nous (et nous n’en voulons pas), pas de publicité intrusive, pas de mécène influent. Juste vous ! Alors si vous en avez les moyens, faites un don . Vous pouvez nous soutenir par un don ponctuel ou mensuel. Chaque contribution, même modeste, renforce un journalisme indépendant et enraciné.

Si vous le pouvez, choisissez un soutien mensuel. Merci.