Les inégalités sociales et économiques de l’Archipel des Comores poussent les habitants à rejoindre Mayotte, parent pauvre de la France. La précarité de « l’île aux lagons », la politique migratoire répressive et le cas des nombreux mineurs isolés sont mis en lumière suite au passage du cyclone Chido qui a dévasté les quartiers les plus pauvres de l’île peuplés par les clandestins. Le bilan officiel controversé et la logistique avant et après cyclone posent questions : des sénateurs de gauche demandent une commission d’enquête.

Mayotte, la délaissée

La société mahoraise a une forme pyramidale : en haut, les fonctionnaires métropolitains, les « m’zungus », aux privilèges conséquents et extrêmement bien rémunérés, forment l’élite économique de l’île. Une petite classe moyenne mahoraise émerge au-dessus d’une vaste population pauvre. Et les trois quarts des habitants de l’île vivent en dessous du seuil de pauvreté dans des conditions extrêmement précaires. Selon l’Uncass (Union nationale des centres communaux d’action sociale), 20 % des ménages les plus riches gagnent 80 fois plus que les 20 % les plus pauvres. En 2018, 42 % de la population vit avec moins de 260 euros par mois et un ménage sur trois n’a pas accès à l’eau courante, indique l’Insee. « Avant le cyclone Chido, Mayotte faisait déjà face à une crise de l’eau sans précédent, entre coupures quotidiennes et maladies hydriques, comme le choléra. »

De plus, les années de chamboulements politiques, sociaux et culturels n’ont pas épargné l’environnement bouleversé par les conditions climatiques et par d’importants aménagements du paysage qui font que l’eau se raréfie du fait de son exploitation (captages et distribution en réseau) pour une population trois fois supérieure. La forêt ancestrale aux plantes recherchées pour leur pouvoir de guérison est passée « sous le contrôle sévère des services administratifs qui privent les villageois des ressources en bois et les animaux d’un espace de pâture », indique Sophie Blanchy, ethnologue, spécialisée dans l’étude anthropologique des populations de l’Archipel des Comores et de Madagascar1.

Dans son rapport du 12 mars 2025, la Cour des comptes met en lumière les problèmes critiques liés à la gestion de l’eau à Mayotte qui empêche le département de subvenir aux besoins vitaux de ses habitants : la croissance démographique, le réchauffement climatique mais aussi la gestion défaillante, l’absence de coordination, le manque d’expertise locale qui entraînent l’inefficacité du Plan d’action pour les services d’eau potable et d’assainissement en Outre-mer (Pedom) 2, malgré des investissements financiers considérables, et les difficultés financières, les coûts d’adduction d’eau étant plus élevés qu’en métropole, la consommation en eau représente à Mayotte jusqu’à 25 % du revenu des ménages les plus modestes.

Dominique Voynet, ancienne directrice de l’Agence régionale de santé (ARS) de Mayotte, explique, dans une interview accordée au journal Le Parisien en 2024, que le risque épidémique est en grande partie dû aux réseaux d’eau potable et d’assainissement insuffisants et à la précarité des infrastructures sanitaires de l’île : « On paie aujourd’hui des années d’impérities de la part des élus locaux. Le syndicat d’eau et d’assainissement de Mayotte, qui est dirigé par les maires de différentes communes, est censé améliorer la distribution en eau potable des Mahorais. Des travaux ont été mis sur la table, mais les chantiers n’avancent pas. » Quant à l’hôpital de 400 lits qui devait être bâti à Combani, projet datant déjà de trois ans, quand verra-t-il le jour ?

48 % des habitants de Mayotte seraient, en 2019, des immigrés comoriens ou d’autres pays d’Afrique et près d’un tiers de la population mahoraise est en situation irrégulière. Les services publics comme l’éducation et la santé sont souvent insuffisants, ce qui contribue à la marginalisation des habitants des bidonvilles. En 2022, la moitié de la population mahoraise ne parle pas français, indique un rapport de la Cour des comptes. Les affrontements violents, entre les jeunes de Dembeni et Iloni, 3 par exemple, illustrent une division croissante entre les communautés, exacerbée par des tensions historiques et des rancœurs accumulées, notamment en raison des problèmes d’immigration et des opérations sécuritaires à Mayotte.

L’opération Wuambushu

Pour déloger les réfugiés des bidonvilles de Mayotte et expulser les sans-papiers, pour la plupart comoriens, à environ 70 km vers Anjouan, île la plus proche de l’Archipel, les autorités françaises ont lancé depuis le 24 avril 2023 l’opération policière baptisée Wuambushu. Cette opération poursuit une triple mission : l’arrestation et l’expulsion des immigrés en situation irrégulière ; le démantèlement des habitats dits informels 4 et l’arrestation de délinquants.

Les clandestins, qui procurent à l’île une main-d’œuvre à bas prix, sont traqués par les autorités et des comités de villageois, expulsés ou parqués dans des centres insalubres et dans des bidonvilles.

Plusieurs rapports de la contrôleuse générale des lieux de privation et de liberté (CGLPL) dénoncent des « conditions d’enfermement et de prise en charge gravement attentatoires aux droits fondamentaux et à la dignité des personnes », notamment dans le centre pénitentiaire de Majicavo qui est la prison la plus surpeuplée de France avec un taux de surpopulation de 290 %. Le centre administratif de rétention (CRA) de Pamandzi est également surpeuplé. Le nombre d’enfants enfermés au CRA de Mayotte est près de 40 fois supérieur à celui dans l’Hexagone et représente 11 % de la population incarcérée dans l’île. Les détenus, non français, principalement comoriens, représentent 64% de la population pénale.

Des expulsions massives et expéditives

Les témoignages font état de personnes arrêtées, séparées de leur famille ou de leurs enfants, envoyées dans des îles comoriennes où elles n’ont aucune attache. Ces personnes bravent donc tous les dangers pour revenir vers leurs proches. « L’OQTF, c’est un texte à trou. Les expulsions à Mayotte, c’est un travail à la chaîne. Personne ne peut faire un travail de qualité, un examen sérieux des situations vu le rythme des expulsions. C’est de l’abattage. explique Marjane Ghaem, avocate. Les expulsions du territoire — qui sont fréquemment l’occasion de pratiques illégales telles que le rattachement arbitraire d’enfants à des adultes tiers en vue de leur éloignement — n’empêchent pas le retour, au péril de leur vie, de celles et ceux qui n’ont d’autres choix pour leur avenir et celui de leurs familles que de revenir à Mayotte, l’une des îles de l’archipel des Comores, où elles ont des liens, de la famille… » (Jean-François Merle, Mayotte : sortir du déni et des fausses solutions, 2024, Telos).

Cette situation crée de nouveaux mineurs isolés. Selon les estimations, ils sont entre 3 000 et 7 000, beaucoup vivant en état de délinquance de survie.

Droits des enfants, mineurs isolés

Les ONG font état de nombreux mineurs isolés suite à l’expulsion de leurs parents, pour la plupart nés sur le territoire et non scolarisés. À Mayotte, l’accès aux droits fondamentaux, soins et scolarisation est presque inexistant. Ces enfants ou jeunes, pour beaucoup livrés à eux-mêmes, vivent dans les bidonvilles, de poubelles, de larcins ou d’agressions.

Ce phénomène de violence, en grande partie dû à l’exclusion, accroît la xénophobie et les ressentiments à l’encontre des ONG qui dénoncent les agressions de réfugiés par le Collectif de citoyens et les multiples entraves à la liberté d’association. « Le mineur comorien, qu’il soit migrant ou né à Mayotte, cristallise les tensions en tant que nouvelle figure de l’étranger. Exclu du droit à l’éducation, pourtant gage d’intégration, il expérimente une forme de “non-place” dans la société. » (De Boeck & Honwana, 2000)5.

« Lorsqu’un enfant arrive sur le sol mahorais accompagné de ses parents il peut légalement être expulsé. Mais beaucoup de mineurs arrivant à Mayotte ont fait seuls la traversée. Lorsqu’elle intercepte en pleine mer des embarcations de migrants, la PAF (police aux frontières) procède alors à l’invraisemblable : des rattachements fictifs, sélectionnant un adulte présent pendant l’interpellation et lui assignant la charge de l’enfant. Personne ne sait ce qu’il advient de ces enfants une fois renvoyés aux Comores. »6

La France a été condamnée en juin 2020 par la Cour européenne des droits de l’homme pour avoir expulsé deux enfants de trois et cinq ans nés à Mayotte, en les ayant rattachés arbitrairement à un adulte tiers pour les renvoyer vers les Comores.

Comme le dit la conclusion de l’article Mayotte reconfiguration coloniale de Jérémy Fernandes Mollien et Richard Monvoisin7 : « Difficile, considérant l’application particulière du droit et l’ethnicisation de la société mahoraise, de ne pas y voir au mieux une potentialisation de mécanismes anciens de type colonial, au pire un laboratoire in vivo de la colonisation post-Empire. »

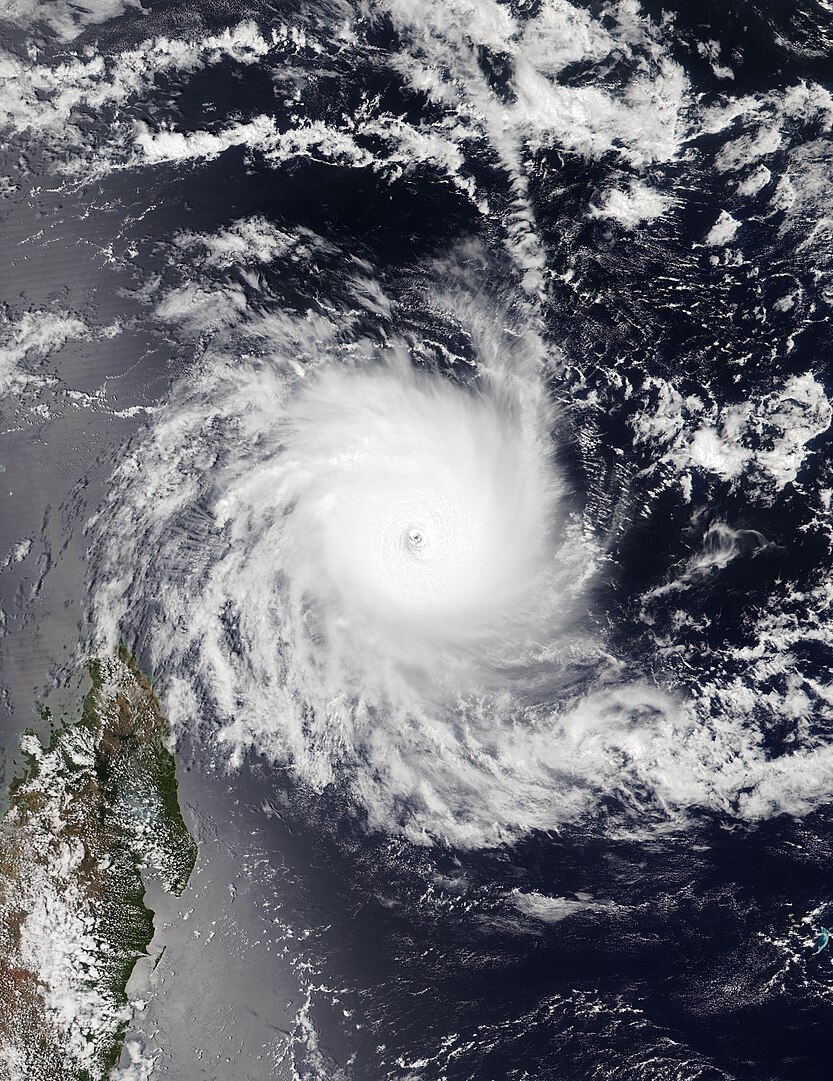

Le cyclone Chido

La précarisation extrême des réfugiés a-t-elle tristement contribué à aggraver le bilan des victimes du cyclone Chido qui s’est abattu sur l’océan Indien le 14 décembre 2024, dévastant Mayotte ? Le bilan, controversé, est difficile à établir ; certes, la politique répressive explique la difficulté pour les habitants de l’île, qui craignent les arrestations, de coopérer avec les services de l’État au sujet de victimes enterrées ou disparues. Mais les revirements multiples des autorités, qui semblent être face à une situation qui leur échappe, interpellent. Mamoudzou, située sur les hauteurs, et ses bangas (bidonvilles) où survivent de nombreux réfugiés ont été les plus touchés par le cyclone Chido. Les jours suivants son passage, les autorités évoquent « plusieurs centaines » voire « quelques milliers » de morts. Les points de situation quotidiens de la préfecture indiquent que « le nombre de personnes décédées n’est pas en adéquation avec la réalité des 100 000 personnes qui vivent dans un habitat précaire ». Puis, le 23 décembre 2024, le Premier ministre François Bayrou, de passage dans l’île, fait finalement état de dizaines de victimes.

Pourtant, les témoignages des maires, des associations, des cadis, figures emblématiques religieuses et sociales de l’île, contribuent à un recensement non officiel qui augmente les chiffres fournis par le gouvernement, le bilan officiel ne prenant en compte que les décès déclarés à l’hôpital. De nombreuses personnes ont été enterrées sans avoir été recensées par les secours, fait remarquer le préfet de Mayotte, François-Xavier Bieuville : « Dans la tradition musulmane, très ancrée sur l’archipel de l’océan Indien, le défunt doit être mis en terre dans les 24 heures suivant sa mort. » Effectivement, les cadis annoncent avoir enterré 170 personnes, pas toutes déclarées, ni identifiées, et d’autres sources provenant de villages éloignés font état d’une cinquantaine de personnes inhumées8.

Les observateurs locaux et les équipes de secours sur le terrain évoquent également une réalité plus sombre. Un membre du personnel judiciaire du tribunal de Mamoudzou raconte, au lendemain du passage du cyclone, que dans les bidonvilles de Mayotte : « ça enterre à tour de bras, donc on n’aura jamais de décompte. Que ce soient des gens en situation régulière ou irrégulière, peu importe, on ne saura jamais »9. Rumeurs dues aux traumatismes, absence de témoignages, de photos, de recherches… Mais comment ne pas prendre en compte les propos de l’élue Estelle Youssouffa, députée Liot de la première circonscription de Mayotte, lorsqu’elle déclare, interrogée sur France Inter, que le cyclone aurait fait « plusieurs dizaines de milliers » de disparus en ravageant les quartiers peuplés d’immigrés illégaux : « On ne connaît pas le nombre de personnes décédées. On évalue à plusieurs dizaines de milliers de personnes les disparus puisque ces zones, qui étaient extrêmement densément peuplées sont aujourd’hui quasiment vides ».

Des figures politiques dénoncent un manque de transparence des services de l’État : « Tout le monde sait que le bilan est plus important, c’est l’éléphant au milieu de la pièce », affirme Dominique Voynet.

Des questions sans réponse

Le 8 janvier 2025, le sénateur RDPI (Renaissance – Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants) de Mayotte, Saïd Omar Oili10 exprime son incompréhension et demande des éclaircissements sur la situation. L’élu réclame au président de son groupe une commission d’enquête sur la gestion de la crise, sur ces trois points principaux : l’efficacité des dispositifs de prévention et d’alerte lors de l’approche du cyclone, la coordination des secours et des moyens déployés par l’État et les acteurs humanitaires, et la prise en charge des blessés, des sinistrés et des personnes décédées. « J’ai posé des questions régulièrement aux services de l’État et je n’ai jamais eu de réponses. »

Invité sur le plateau de la chaîne Public sénat, dans La matinale, le sénateur s’indigne : « on n’a pas cherché [les personnes disparues]. Je suis élu local depuis vingt-cinq ans. Il y a des gens, quand on va dans les quartiers, je ne les vois pas. Ils sont où ? » L’élu interroge encore : « Pourquoi, alors que depuis le 8 décembre nous savions tous que le cyclone allait taper Mayotte et qu’il serait très violent, n’a-t-on pas prépositionné des gens sur place pour aller chercher les victimes ? (…) On le voit dans le monde entier, lorsqu’un événement pareil arrive, on prend les mesures de précaution, ça n’a pas été fait cette fois-ci ? »

La demande de commission d’enquête du sénateur a été écartée : « on m’a répondu non car il ne fallait pas mettre en cause le gouvernement », explique l’élu dans le journal de Mayotte. Fin janvier, Saïd Omar Oili, indigné, annonce sa décision de quitter le groupe RDPI de la majorité au Sénat.

Dans un communiqué commun, daté du vendredi 14 mars, les sénateurs de gauche des groupes socialiste, écologiste et républicain (SER), communiste républicain citoyen et écologiste (CRCE) — Kanaky et le Groupe écologiste — solidarité et territoires (GEST) décident de s’associer à la demande de commission d’enquête présentée par Said Omar Oili sur les conséquences du cyclone Chido. Les sénateurs appellent à une totale transparence des travaux, tout en réaffirmant leur engagement à faire la lumière sur l’action de l’État avant et après le passage du cyclone Chido : « Chido a dévasté Mayotte, causant des pertes humaines tragiques et des dommages matériels considérables. Face à l’ampleur du désastre, de nombreux citoyen(ne)s, élu(e)s locaux et organisations de la société civile ont dénoncé l’absence de réponse adéquate de l’État, notamment en matière de prévention, de gestion de crise et d’aide aux populations sinistrées (…) La loi d’urgence pour Mayotte était nécessaire pour faciliter l’action des acteurs publics et privés. Cependant, plus de deux mois après le passage du cyclone, la situation de la population mahoraise reste critique. L’aide semble avoir du mal à arriver jusqu’aux familles, qui manquent de tout : eau, aide alimentaire, bâches de protection… Les accès aux soins, aux télécommunications ou encore à l’électricité ne sont pas rétablis dans tout l’archipel. Il convient ainsi de s’interroger sur l’organisation des secours portés aux victimes ».

Les cyclones Chido (Mayotte) et Garance (La Réunion)

Le 28 février 2025, le cyclone Garance atteint La Réunion avec un niveau de violence et d’intensité que le territoire n’avait pas connu depuis près de 50 ans causant des impacts majeurs sur l’ensemble des infrastructures de l’île. Le bilan officiel fait état de 5 morts et un disparu. Malgré des intensités similaires entre les cyclones Chido et Garance, force est de constater la différence en termes d’approche logistique et de dégâts.

Contrairement à Mayotte, la Réunion bénéficie d’une infrastructure plus développée et de moyens plus importants pour faire face à une telle situation. Le bilan peu élevé à La Réunion est principalement dû à l’engagement de l’État dans l’île notamment pour sa population. Dès le 23 février, alors que le cyclone n’était pas encore formé, la zone a fait l’objet d’une couverture particulière. La préfecture de La Réunion a placé le département en pré-alerte cyclonique dès le lundi 24 février et a pris les dispositions nécessaires pour mettre la population à l’abri. Les 24 communes de l’île ont ouvert des centres d’hébergement dès l’activation de l’alerte rouge. La prise en charge après le passage du cyclone a été rapide et significative : le 8 mars, la préfecture évoque un quasi retour à la normale : 97 % de population a de nouveau accès à l’électricité et presque toutes les communes, sauf deux, ont accès à l’eau courante.

Des victimes aux conditions de vie précaires

À Mayotte, les habitants des bangas, détruits après le cyclone ou suite à l’opération « Wuambushu » renommée en Résorption de l’habitat Insalubre (RHI), se retrouvent souvent dans des conditions de vie précaires, pire qu’avant les opérations de police. Sans solutions durables de relogement, les gens se déplacent vers d’autres zones, reconstruisant des habitats précaires avec des matériaux de récupération qui ne peuvent résister aux intempéries. Selon les autorités, environ 60 % des familles expulsées des bidonvilles ont reçu une proposition de relogement, mais pour une durée limitée de trois mois. Beaucoup, par peur d’être expulsés, ont refusé.

Le Journal de Mayotte rapporte que des exilés comoriens, somaliens, tanzaniens et congolais ont été amenés par la préfecture sur un terrain en pleine forêt, près de Tsoundzou II. Aidés d’associations ou de personnes des villages alentours qui leur amènent eau et nourriture, ils montent des structures en bambous pour les tentes. Ces réfugiés redoutent constamment les agressions violentes des jeunes mahorais qui veulent les faire partir de « chez eux », mais cette vie d’insécurité et d’incertitude leur semble pourtant meilleure que celle qu’ils ont fuie : « Nous ne voulons que la paix. »

Le flou persiste

Deux mois après le passage du cyclone, le bilan officiel indiqué par le préfet, François-Xavier Bieuville, fait état de « 81 victimes, dont 40 décédées certaines car déclarées à l’hôpital et 41 personnes disparues ou enterrées ». La préfecture ajoute qu’aucun enfant, inscrit dans les écoles, n’est manquant et déclare qu’« il sera dans tous les cas difficile, voire impossible, d’établir un bilan définitif et précis des personnes tuées par le cyclone ». La mission d’expertise dédiée à la recherche des victimes à Mayotte est toujours « présente dans notre esprit mais moins active », mentionne in fine François-Xavier Bieuville.

Combien d’êtres humains — enfants, femmes, hommes — « sans papiers », mais pas sans noms, se cachaient là par peur d’être arrêtés et expulsés ? Combien de disparus anonymisés dans le néant de l’inhumanité ? Les portes de l’Empire claquent aux visages de ceux qui cherchent des réponses et restent là, dévastés. Dans vingt, cinquante, cent ans, une énième vérité surgira peut-être des décombres.

Le rocher de Dzaoudzi, le Boulevard des crabes, la vasière des Badamiers et le début de Petite-Terre, à Mayotte. Crédit Photo Yane-Mainard

La difficile coopération régionale

Le 18 février 2025, Manuel Valls, ministre des Outre-mer, confie au général Thierry Facon la direction de la reconstruction de Mayotte à dimension quadripartite : « sécurité, développement, coopération régionale, gouvernance ».

Avec les îles Éparses, Mayotte permet à la France de contrôler l’intégralité du canal du Mozambique ; La découverte d’importantes réserves d’hydrocarbures dans la Zone économique exclusive (ZEE) des Comores, convoitées par les grandes puissances, notamment l’immense poche de gaz naturel exploitable à partir du nord de l’État du Mozambique, lui impose de maintenir des relations diplomatiques avec les Comores.

Mais celles-ci ne sont pas au beau fixe : la migration à Mayotte est, pour les Comores, un phénomène normal de circulation dans un territoire qui lui appartient, alors que la France considère qu’il faut maitriser le flux migratoire vers son 101e département.

Dans une tribune commune publiée dans le journal Le Monde le 24 juin 2023, les associations d’aide aux réfugiés dénoncent une politique « migratoire sécuritaire de court terme aux conséquences désastreuses » et soulignent l’importance de trouver des réponses concertées qui prennent en compte l’intérêt des personnes les plus vulnérables : « La France doit assumer ses responsabilités et travailler au codéveloppement de l’archipel plutôt que de créer des fractures supplémentaires. Car il ne pourra y avoir un avenir pour Mayotte sans que soit construit et négocié, avec les États voisins de l’océan Indien, ce réel projet de développement pour l’ensemble de l’archipel, grâce à une coopération harmonieuse entre les territoires de proximité. »

Les initiatives de la France à négocier des solutions avec les Comores dans un cadre bilatéral ont jusque-là échouées.

En 2017, la « feuille de route » visant à assouplir les règles de circulation entre Mayotte et les Comores (signée le 12 septembre 2017 lors du cinquième Haut Conseil paritaire France-Comores), déclenche une protestation populaire des Mahorais qui obtiennent la suspension de l’accord. Quant à l’accord-cadre de 150 millions d’euros sur 3 ans, signé en juillet 2019 entre la France et les Comores en contrepartie d’une lutte contre le départ des ressortissants comoriens vers Mayotte, il a été insuffisant pour contribuer à relever le niveau de pauvreté et les infrastructures comoriennes dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’agriculture et de l’aide alimentaire11.

Le président Azali Assoumani, qui persiste à demander à la France la restitution de Mayotte aux Comores « pour le respect de l’unité et de l’intégrité territoriale des Comores », réaffirme en 2025 qu’il refusera le retour forcé des Comoriens expulsés en s’appuyant sur les quatorze résolutions des Nations Unies. La dernière tentative d’intégrer Mayotte dans la Commission de l’Océan Indien (COI) s’est soldée par un échec. Pour Les Comores, et au regard de l’ONU, leur pays compte quatre îles, dont Mayotte.

Si le retour de Mayotte est posé par le gouvernement comorien comme un préalable obligé à toute entente, le but de la France n’est-il pas de vouloir garder Mayotte à tout prix ?

« Coloniser, c’est lancer deux misères l’une contre l’autre ». Cette légende d’un dessin de Jules Grandjouan (1875-1968) publié dans L’Assiette au beurre résume en quelques mots ce reportage en trois parties sur la situation mahoraise dans l’Archipel des Comores.

Sasha Verlei

Lire aussi Partie 1 Droit du sol à Mayotte : un faux débat – Partie 2 Les Comores : une histoire agitée

altermidi, c’est un média indépendant et décentralisé en régions Sud et Occitanie.

Ces dernières années, nous avons concentré nos efforts sur le développement du magazine papier (13 numéros parus à ce jour). Mais nous savons que l’actualité bouge vite et que vous êtes nombreux à vouloir suivre nos enquêtes plus régulièrement.

Et pour cela, nous avons besoin de vous.

Nous n’avons pas de milliardaire derrière nous (et nous n’en voulons pas), pas de publicité intrusive, pas de mécène influent. Juste vous ! Alors si vous en avez les moyens, faites un don . Vous pouvez nous soutenir par un don ponctuel ou mensuel. Chaque contribution, même modeste, renforce un journalisme indépendant et enraciné.

Si vous le pouvez, choisissez un soutien mensuel. Merci.

Notes:

- Sophie Blanchy, Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative (LESC), CNRS-Université Paris Nanterre, France.

- Le Plan d’action pour les services d’eau potable et d’assainissement en Outre-mer (Pedom), lancé en 2016, soutient les collectivités en difficulté dans la gestion de l’eau et de l’assainissement en mobilisant l’État, les collectivités locales et les organismes de financement dans une démarche coordonnée. Il devait répondre à la crise générée par les multiples coupures d’eau. Le coût consolidé des investissements nécessaires dans les six territoires (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion) d’outre-mer est estimé à 2,3 Md€.

- Dembeni se trouve sur la côte orientale de Grande-Terre, à environ 6 km au sud-est de Mamoudzou, la plus grande ville de l’île. Elle abrite le Centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte, le seul établissement d’enseignement supérieur de l’île. Iloni, une commune de Mayotte, aux nombreux bidonvilles est touchée par des problématiques sociales et économiques similaires à celles rencontrées dans d’autres quartiers vulnérables de l’île.

- À Mayotte, comme en Guyane, le préfet a les pleins pouvoirs pour détruire des habitations illégales et expulser leurs habitants (loi de 2018), en respectant un délai de notification d’un mois. Les arrêtés d’expulsion pris à Mayotte sont exécutés en quelques heures, sans que les éventuels demandeurs d’asile n’aient pu faire valoir leurs droits (Duflo Marie et Ghaem Marjane, Mayotte, une zone de non-droit, Plein Droit, n°100, 2014).

- Source : Alison Morano, Les mineurs non scolarisés de Mayotte : processus d’exclusions et rapports d’altérité, 2022, Cahiers d’études africaines. Selon un fonctionnaire de la Protection judiciaire de la jeunesse, au moins un tiers d’entre eux auraient subi un viol pendant leur enfance. D’après une étude de l’INSEE, 4 % des mineurs isolés étrangers de Mayotte ont un parent français, et 64 % sont nés sur le sol français.

- France Terre d’asile.

- Revue Mouvements

- Source Comores.info

- Source AFP

- Saïd Omar Oili, né le 20 juin 1957 à Dzaoudzi (Mayotte), est un homme politique français. Il est maire de Dzaoudzi depuis 2014 et président de la communauté de communes de Petite-Terre depuis 2017. Il préside le Conseil général de l’île de 2004 à 2008.

- La France investira-t-elle dans les prochaines années, afin notamment de soutenir le Plan Comores Émergent 2030 ? https://nwm.unescwa.org/sites/default/files/2023-04/synthese-du-plan-comores-emergent.pdf