Écrire à voie haute en tenant debout dans le vide

Écrire à voie haute en tenant debout dans le vide

Improbable certes, mais il faudrait voir à ne pas confondre ceux qui écrivent pour vivre et ceux qui en crève. « La plupart du temps, les mots on les laisse pas parler, on les fait parler », dit la poète Lili Frikh. Cela, il faut se retrouver dans le silence académique d’une bibliothèque pour le comprendre. Être là, dans ce grand désert, et suffoquer. Peut-être parce qu’à ce moment, ces livres qui respirent comme on dit, ont bouffé tout notre oxygène. De là à prétendre qu’ils ont vécu à notre place… À contempler ces rayons étiquetés, tous ces écrivains, ces courants et écoles classés s’alignant à l’infini, on ressent parfois un grand vide.

De ce grand vide de la langue il est question, dans le dialogue qui s’opère entre la poète et le psychanalyste Philippe Bouret. « Pour écrire il faut être véritablement à l’écart du langage. » Entendez par là à l’écart du monde de la culture et du monde politique qui puisent abondamment leurs éléments dans le lexique océanique du langage pour dessiner les formes utiles, (futiles ?) du moment. L’entreprise intelligence se développe en se nourrissant de la vie des autres, en les visitant dans leur intime pour s’enrichir sans effort tout de suite. Opération muette, faux-monnayage pour fournir la fabrique, le poids du silence pèse lourd mais attire les foules.

Dans l’espace dépeuplé, sans livre au loin dans le firmament, le silence nous traverse à nouveau, on entend de la poésie et de la musique. Un camion s’arrête. On y monte. Le chauffeur psychanalyste se tait, puis redémarre. Plus tard il dira : « pourquoi ça ? » Sans permission, Lili Frikh nous fait quitter le désert du savoir. Dans ce dialogue, les mots qui ne voyaient pas le jour dans les livres surgissent de nulle part comme des fugitifs ou des étoiles. Ils filent, sonnent comme bon leur semble, libres, dehors, avec les poètes sans maison.

« Vous faites référence au silence ou à l’imprononçable ? », interroge celui qui conduit sans GPS vers l’inconnu.

– Je parle de silence, je ne parle pas d’imprononçable. La question de l’imprononçable est devenue très pénible, très à la mode. Le silence dont je parle n’a rien à voir avec ça. Je suis imprononçable. Et c’est pour ça que je parle. Je suis imprononçable. Le langage m’a rendu imprononçable. L’institution me rend imprononçable, alors j’écris avec la violence de parler. » On file insouciants. « quand on dysfonctionne, ça fait remonter à la surface le choix qui a été fait. » Dans le camion les mots dansent en musique se mêlant au vent qui entre par les fenêtres ouvertes. Derrière, ceux qui sont restés en texte s’organisent en rang serrés pour la mère des batailles. Mais peu importe ; ce livre assume sa violence. « Je n’ai pas le pouvoir de changer le sang qui coule en liqueur de framboise. J’ai besoin que ça sauve. Pas que ça divertisse. » Ce livre, il aurait pu s’appeler autodafé, il s’appelle Un mot sans l’autre, c’est différent. Pour échapper au pèlerinage littéraire de la rentrée et des sorties incontournables, on vous suggère de le feuilleter grandes oreilles ouvertes.

Jean-Marie Dinh

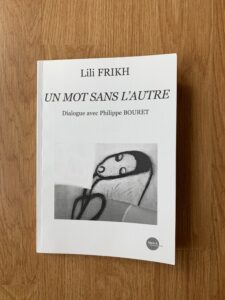

Lili Frikh, Un mot sans l’autre. Dialogue avec Philippe Bouret, Éditions Mars-A, 2023, 106 p, 15€.

Lire aussi : Lili Frikh. Habitation poétique du camion