Mayotte. Le choix colonial français de 1975 de conserver l’île pour des raisons géopolitiques ne génère-t-il pas des crises à répétition que la politique migratoire sécuritaire et répressive ne fait que renforcer ?

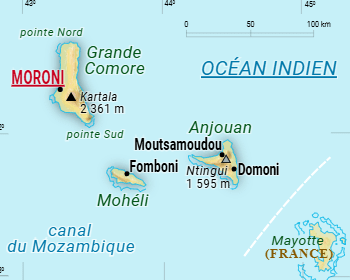

Les Comores sont un archipel volcanique au milieu du canal du Mozambique, à 300 km des côtes africaines comme de Madagascar. Elles comptent quatre îles principales d’ouest en est :

• Grande Comore (Ngazidja en comorien, 1 148 km2, 450 000 habitants en 2023),

• Mohéli (Mwali, 290 km2, 60 000 habitants),

• Anjouan (Ndzuani, 424 km2, 450 000 habitants) et à 70 km de celle-ci,

• Mayotte (Maore, 374 km2, 320 000 habitants).

Les études historiques présument du peuplement de l’archipel au VIIIe siècle de notre ère avec l’arrivée de pêcheurs et d’agriculteurs bantous en provenance de la côte africaine et peut-être aussi de Sakalaves en provenance de la « Grande Île »(Madagascar). Aux alentours de l’An Mil, l’islamisation de l’archipel se fait par le commerce avec la péninsule arabe et la Perse. L’archipel échange aussi avec Madagascar, la côte africaine et l’Orient qui lui fournit des esclaves, du riz et du bétail1.

Les îles Djuzu l’Kamar (les îles de la Lune, Archipel des Comores), sont gérées par un ensemble de sultanats et de chefferies guerrières disséminés dans l’archipel ; Les sultans sont adoubés lors de pratiques rituelles par le sultan d’Anjouan. Ces monarques, en perpétuelle concurrence, organisent régulièrement des expéditions militaires chez leurs voisins.

Au XIXe siècle, le royaume de Mayotte passe aux mains de différents usurpateurs d’origine comorienne ou malgache. L’un d’eux cède l’île à la France le 25 avril 1841. Le sultan AndrianTsouli, d’origine malgache, malgré sa conversion à l’islam est isolé et rejeté par la population pour avoir dépossédé le sultan comorien en titre Boana Combo. AndrianTsouli cherche l’appui d’une puissance étrangère afin de conforter son assise dans l’île ravagée par les luttes avec ses voisins d’Anjouan et de Mohéli (luttes qui ont provoqué un départ massif des Mahorais vers Anjouan). Le sultan se tourne vers la France qui lorgne sur un port d’attache pour conquérir Madagascar. Il vend l’île et ses habitants à un officier de marine français, le capitaine Pierre Passot, contre « Une rente annuelle et viagère de 1 000 piastres et l’envoi à l’île Bourbon de deux de ses enfants, pour y être élevés, aux frais du gouvernement français ».

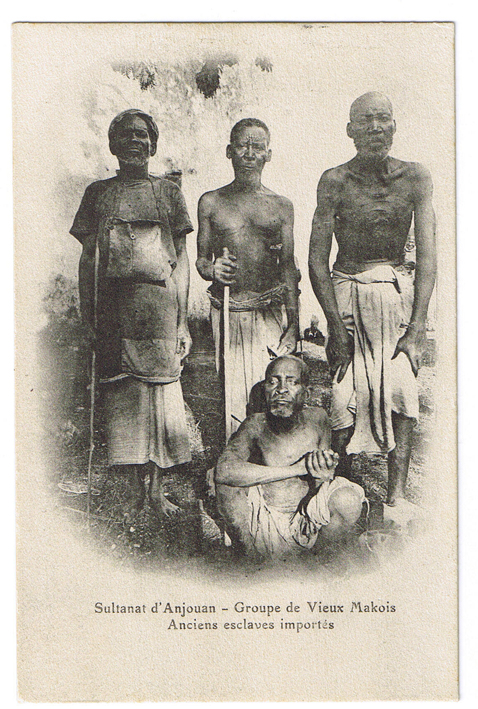

Dès 1846, l’esclavage est « aboli » à Mayotte après des accords particuliers. Il est maintenu dans les trois autres îles jusqu’en 1902.

Le reste de l’Archipel passe sous protectorat français en 1886. En 1908, Mayotte et les îles avoisinantes sont rattachées à celle de Madagascar. En 1912, les îles d’Anjouan, de Mohéli, et de la Grande Comore sont déclarées colonies françaises2.

Longtemps délaissées, les Comores acquièrent en 1946 le statut de territoire d’outre-mer (TOM), avec comme chef-lieu Dzaoudzi à Mayotte où s’installent administrations et élite politique.

Les années 1957 et 1958 marquent un tournant majeur pour Mayotte. L’île perd ses fonctionnaires par la dotation aux Comores d’institutions territoriales dans lesquelles les Mahorais sont sous-représentés (loi-cadre Defferre). L’Assemblée territoriale des Comores vote le transfert de la capitale de Dzaoudzi (Mayotte) vers Moroni (Grande-Comore). Cette mesure déclenche une opposition mahoraise aux revendications départementalistes qui s’affirment pour la première fois lors du référendum du 28 septembre 19583.

Pendant le processus de décolonisation, et lors de la consultation de 1974, Mayotte choisit de rester française. La France, qui ne veut pas perdre un territoire géostratégique dans l’océan Indien, prend acte de l’indépendance des îles, excepté Mayotte. Le nouvel État comorien adhère à l’ONU. L’archipel ayant opté majoritairement pour l’indépendance, la France aurait dû, selon le droit international, considérer le vote dans son ensemble.

Mais en 1976, la France, qui s’entête à vouloir conserver l’île considérant sa décision conforme au droit international des peuples à disposer d’eux-mêmes, organise une deuxième consultation de la population de Mayotte qui se prononce sur son souhait de rester française.4.

En 1976, Mayotte est dotée du statut de « collectivité d’outre-mer à statut particulier », puis, en 2000, passe à celui de « collectivité départementale ». La scolarisation des enfants de plus de 6 ans ne devient obligatoire qu’en 1986 et le développement des infrastructures de l’île ne débute que dans les années 90. Une grande partie de la population (36 %), régie par le droit coutumier d’inspiration islamique abrogé en 2010, ne parle pas français. Finalement, en 2011, Mayotte devient le 101e département français et une région ultrapériphérique (RUP) de l’Union européenne en 2014.

L’État comorien

En 1946, Saïd Mohamed Cheikh, sharif (descendant du prophète Muhammad) de la Grande Comore, est président du premier gouvernement autonome, puis président du Conseil de gouvernement du territoire des Comores en 1961, poste qu’il a occupé jusqu’à sa mort (1962-1970).

Le pays se situe à l’écart du grand mouvement des indépendances de 1960, son statut de territoire d’outre-mer le dotant d’un gouvernement à compétences limitées. Le référendum de 1974 n’est que le début du long processus vers l’indépendance. Ahmed Abdallah, président du Conseil, qui siège au Sénat français, accuse le gouvernement de Jacques Chirac de violer les règles du droit international en séparant Mayotte de l’archipel. En réaction, il déclare l’indépendance des Comores en juillet 1975 lorsqu’il prend la tête de la République fédérale islamique des Comores. Dans ce contexte tendu, l’État comorien connaît, entre 1975 et 2002, une période de grande instabilité politique, à laquelle la France participe activement.

En 1975, Ahmed Abdallah est remplacé un mois après son arrivée au pouvoir par Ali Soilih M’Tsashiwa5 aidé par le mercenaire français Bob Denard. Mais Ali Soilih M’Tsashiwa, aux idées marxistes, lance une réforme agraire de grande ampleur et sa politique se révèle être aux antipodes de celle de la métropole. Il est fait prisonnier et Bob Denard6 replace Ahmed Abdallah au pouvoir en 1978 jusqu’à son assassinat en 1989.

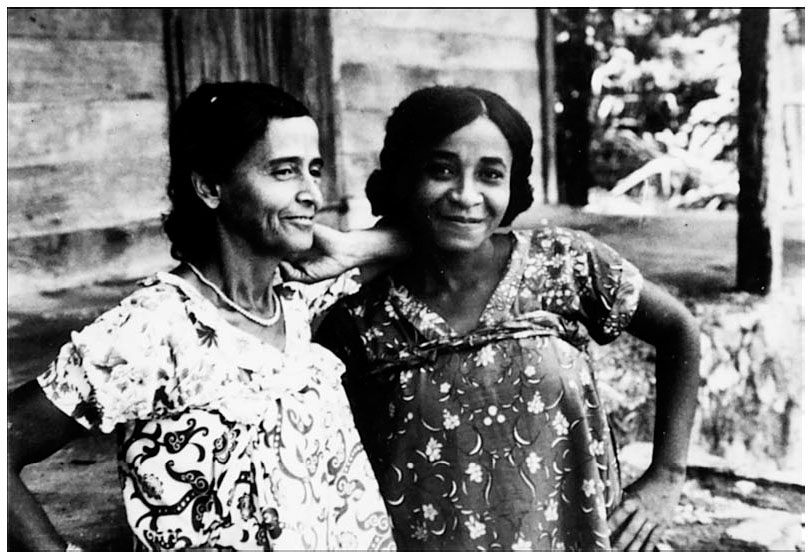

© Archives départementales de Mayotte

Les présidents se succèdent par coups d’État et se font confirmer par élection.

Azali Assoumani, premier dirigeant non-sharif, chef d’état-major de l’armée, accède au pouvoir en 1999 après avoir renversé le président par intérim Tadjidine ben Saïd Massounde alors que Mohéli et Anjouan font sécession et demandent sans succès leur rattachement à la France.

Le 23 décembre 2001, Azali Assoumani fait adopter par référendum une nouvelle constitution. Celle-ci instaure une présidence tournante et accorde une large autonomie aux îles de l’archipel, dotées chacune d’une loi fondamentale, d’un drapeau et d’un exécutif.

Azali Assoumani revient à la présidence de l’Union des Comores en 2002, il y reste jusqu’en 2006 ; Puis il se retire dans ses terres pour devenir agriculteur et laisse la place à Ahmed Abdallah Mohamed Sambi.

Réélu en 2016, Azali Assoumani succède à Ikililou Dhoinine dans des conditions fortement contestées. Il change la constitution en 2018 pour se maintenir au pouvoir et se fait réélire en 2019 puis en 2024 pour cinq années supplémentaires. L’opposition pourchassée rejette les résultats en bloc, dénonçant fraudes et irrégularités. Azali Assoumani présidera l’Union Africaine de février 2023 à février 2024.

Des écarts économiques considérables dans l’Archipel

Avant la colonisation, l’économie des îles de l’archipel des Comores est essentiellement rurale, basée sur le travail de la terre et des esclaves. La situation économique et sociale se dégrade suite aux razzias malgaches puis à cause de la colonisation. Des individus et des sociétés vont dominer l’économie et la politique locale dont la puissante Société coloniale Comores Bambao (SCCB). Ce facteur poussera les habitants des îles vers des revendications indépendantistes. (7

Aujourd’hui, l’économie de l’Union comorienne dépend en grande partie de la France, de l’Europe et des pays du Golfe.

L’Agence Française de Développement (AFD)8 est le premier bailleur de fonds des Comores, la Banque mondiale, le deuxième, après l’aide au développement des pays arabes – hors produits pétroliers -. L’Union européenne est son principal partenaire économique. L’UE est la destination première des exportations comoriennes et, selon le FMI, la France est son deuxième client9.

Les événements climatiques et environnementaux (augmentation des précipitations, de la fréquence et de la gravité des cyclones, montée des eaux, tsunamis, sécheresses, fortes pluies, inondations), économiques (pénuries de denrées de première nécessité) et sanitaires (épidémies notamment et récemment de choléras, manque de bouteilles d’oxygènes etc.) contribuent à la vulnérabilité de l’Union comorienne.

Les infrastructures sanitaires, particulièrement défaillantes, entraînent une mortalité maternelle douze fois plus élevée et une mortalité infantile quatre fois supérieure à celle de Mayotte.

Chaque année des milliers de personnes en provenance d’Afrique et des îles alentours cherchent donc à rejoindre « l’île au lagon », souvent à partir de l’île d’Anjouan, traversée périlleuse de 75 km, payée chère à des passeurs sans scrupules, de nuit et dans des petites embarcations de pêche surchargées appelées kwassa-kwassa. Elles risquent leur vie — et beaucoup l’ont tristement perdue — attirées par les infrastructures collectives (hôpital, écoles), par les conditions économiques plus importantes que dans leur pays d’origine ou pour des motifs familiaux.

Pourtant, Mayotte est le département le plus pauvre et le plus inégalitaire de France. Dans un rapport publié le 30 juin 2022, « les juridictions financières (Cour des comptes et Chambre régionale des comptes de Mayotte) soulignent que les services de l’État et du département ne parviennent pas à apporter les solutions attendues par les mahorais sur les plans sociaux, économiques et sociétaux ».

Sasha Verlei

Mayotte une politique d’Etat coloniale. Une série en trois épisodes de l’histoire de Mayotte et du présent colonial qui continue de l’animer. A suivre…

Lire aussi : Mayotte une politique d’État coloniale: Partie 1 – Droit du sol à Mayotte : un faux débat – Partie 3 – Mayotte une situation cyclonique

altermidi, c’est un média indépendant et décentralisé en régions Sud et Occitanie.

Ces dernières années, nous avons concentré nos efforts sur le développement du magazine papier (13 numéros parus à ce jour). Mais nous savons que l’actualité bouge vite et que vous êtes nombreux à vouloir suivre nos enquêtes plus régulièrement.

Et pour cela, nous avons besoin de vous.

Nous n’avons pas de milliardaire derrière nous (et nous n’en voulons pas), pas de publicité intrusive, pas de mécène influent. Juste vous ! Alors si vous en avez les moyens, faites un don . Vous pouvez nous soutenir par un don ponctuel ou mensuel. Chaque contribution, même modeste, renforce un journalisme indépendant et enraciné.

Si vous le pouvez, choisissez un soutien mensuel. Merci.

Notes:

- La langue véhiculaire de ces échanges est le kiswahili, mélange d’arabe et de bantou. Elle vient en complément des langues locales. La particularité de Maore (Mayotte), c’est qu’elle comporte deux langues : le Comorien, shimaore (dérivé du bantou) et le shibouski (dérivé du sakalave de Madagascar).

- « Ravagée et dépeuplée, Mayotte devint une colonie de plantation ; elle se repeupla progressivement de travailleurs africains et de paysans de Grande Comore et d’Anjouan. Ceux-ci furent contraints de venir s’engager à Mayotte quand leurs îles passèrent sous protectorat français (1886, 1891) et qu’ils furent victimes de la forte pression foncière exercée par les domaines coloniaux [Martin 1983 ; Sidi, 1998]. En 1912, les Comores devinrent une dépendance de la colonie de Madagascar vers laquelle ses habitants affluèrent. »

- La société mahoraise fut coupée en deux par l’opposition violente entre les mouvements « Serrez la main » (favorable à l’unité comorienne) et « Soldats de Mayotte » (qui militait pour rester français). Le Mouvement Populaire Mahorais (MP) mit en avant les femmes appelées “sorodas wa Maore” : les chatouilleuses. En tant qu’épouses de fonctionnaires, elles se sentaient lésées par la fuite des emplois publics qui représentaient un capital important pour la réussite de leurs familles. Agricultrices, elles étaient également concernées par la question des domaines que des notables comoriens possédaient à Mayotte. Si les femmes étaient les premières revendicatrices d’un maintien dans la France en 1974-1975, on comprend cette prise de position politique qui leur semblait favorable, notamment sur les questions liées aux terres, à l’éducation et aux enfants. Pour autant les femmes n’ont pas le pouvoir. Elles en sont écartées en politique comme dans le domaine religieux. Le mot matriarcat pour décrire cette période a donc été abusivement employé, fait remarquer Sophie Blanchy.

- Les conditions de la campagne prêtent à controverses. Des témoignages de l’époque font état de chantage à la baisse dramatique du « pouvoir d’achat », d’affrontements, d’intimidations et même d’expulsions des Comoriens partisans de l’unité de l’archipel. Les Mahorais choisissent la France à plus de 99 % des suffrages. L’Assemblée générale des Nations Unies condamne les agissements de l’État français et affirme la souveraineté comorienne sur l’île de Mayotte.

- Ali Soilih M’Tsashiwa est né dans la diaspora grand comorienne à Madagascar. Agronome, il a constaté les profondes inégalités dont souffrent les campagnes. Il rompt avec la tutelle française et met en place un projet marxiste d’égalité sociale et de laïcité qui met à bas la gérontocratie et les hiérarchies locales. Si la violence grandissante du régime heurte les Comoriens, les effets positifs de sa politique — il a dénaturalisé les hiérarchies et éveillé les consciences politiques — seront reconnus sur le long terme.

- « Bob Denard intervient à nouveau en 1978 en remettant Ahmed Abdallah au pouvoir et en éliminant Ali Soilih M’Tsashiwa. Denard restera dans l’ombre d’Ahmed Abdallah pendant douze ans, jouant un rôle central au sein du régime conservateur fortement soutenu par la France. Pourtant, en 1989, lorsqu’Ahmed Abdallah tente de se soustraire à l’influence des mercenaires français, il est assassiné d’une rafale de mitrailleuse tirée en présence de Bob Denard. S’ensuit une période d’ouverture démocratique avec plus d’une vingtaine de partis, régionalistes ou centrés sur des leaders, ou sur les valeurs islamiques pour plus de justice sociale. Trois présidents se succèdent par coup d’État — occasionnant la dernière intervention de Bob Denard aux Comores — et se font ensuite confirmer par élection.» The Conversation – « Nouvelle crispation entre les Comores et la France à propos des migrants, 50 ans après l’indépendance », 2025, Sophie Blanchy Anthropologue, directrice de recherche émérite au CNRS, Université Paris Nanterre – Université Paris Lumières.

- persee.fr – L’Archipel des Comores – Hildebert Isnard Les Cahiers d’Outre-Mer Année 1953 6-21 pp. 5-22

- L’AFD intervient dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’eau, de l’environnement, du climat, et de l’appui au secteur financier et privé.

- En 2023 (21,9 % des exportations comoriennes, soit 11,9 M$) derrière l’Inde (26,4 %, soit 14,4 M$) mais devant la Tanzanie (12 %, soit 6,5 M$).